Cagney & Lacey

1987–1995 (Sat.1). 117-tlg. US-Krimiserie von Barbara Avedon und Barbara Corday („Cagney & Lacey“; 1982–1988).

Christine Cagney (Sharon Gless) und Mary Beth Lacey (Tyne Daly) arbeiten im uniformierten Dienst für die New Yorker Polizei, fahren gemeinsam Streife und lösen dabei Fälle von Vergewaltigung, Prostitution, Drogenhandel oder Kindesmissbrauch. Ihr Boss ist Lieutenant Bert Samuels (Al Waxman), zum überwiegend männlich besetzten Revier gehören ferner u. a. Marcus Petrie (Carl Lumbly), Victor Isbecki (Martin Kove), Paul LaGuardia (Sidney Clute), Ronald Colman (Harvey Atkin), Manny Esposito (Robert Hegyes) und Jona Newman (Dan Shor). Cagney ist spontan, hübsch und unverheiratet. Sie ist für kurze Zeit mit Sgt. Dory McKenna (Barry Primus) und danach längere Zeit mit dem Anwalt David Keeler (Stephen Macht) zusammen. Ihr Vater Charlie (Dick O’Neill) war früher auch Polizist und hat jetzt ein Alkoholproblem. Lacey ist eine bodenständige Ehefrau und Mutter mit durchschnittlichem Aussehen. Mit ihrem Mann Harvey (John Karlen) hat sie die Söhne Harvey Jr. (Tony La Torre) und Michael (Troy Slaten) und bekommt noch Baby Alice (Dana und Paige Bardolph, später: Michelle Sepe).

Christine Cagney (Sharon Gless) und Mary Beth Lacey (Tyne Daly) arbeiten im uniformierten Dienst für die New Yorker Polizei, fahren gemeinsam Streife und lösen dabei Fälle von Vergewaltigung, Prostitution, Drogenhandel oder Kindesmissbrauch. Ihr Boss ist Lieutenant Bert Samuels (Al Waxman), zum überwiegend männlich besetzten Revier gehören ferner u. a. Marcus Petrie (Carl Lumbly), Victor Isbecki (Martin Kove), Paul LaGuardia (Sidney Clute), Ronald Colman (Harvey Atkin), Manny Esposito (Robert Hegyes) und Jona Newman (Dan Shor). Cagney ist spontan, hübsch und unverheiratet. Sie ist für kurze Zeit mit Sgt. Dory McKenna (Barry Primus) und danach längere Zeit mit dem Anwalt David Keeler (Stephen Macht) zusammen. Ihr Vater Charlie (Dick O’Neill) war früher auch Polizist und hat jetzt ein Alkoholproblem. Lacey ist eine bodenständige Ehefrau und Mutter mit durchschnittlichem Aussehen. Mit ihrem Mann Harvey (John Karlen) hat sie die Söhne Harvey Jr. (Tony La Torre) und Michael (Troy Slaten) und bekommt noch Baby Alice (Dana und Paige Bardolph, später: Michelle Sepe).

Zwar hatte es vorher schon eine Krimiserie gegeben, in der alle Hauptrollen mit Frauen besetzt waren (Drei Engel für Charlie), doch diese war realistischer: Hier standen keine superschönen Superheldinnen im Mittelpunkt, sondern ganz normale Durchschnittsfrauen, die zusätzlich zu ihrem Polizeijob mit privaten Alltagsproblemen zu kämpfen hatten. Im Pilotfilm und den nächsten sechs Folgen hatten zunächst Loretta Swit und dann Meg Foster die Rolle der Chris Cagney gespielt — Foster musste angeblich gehen, weil sie laut Marktforschung nicht feminin genug war. Diese Folgen wurden jedoch in Deutschland nicht gezeigt.

Nach nur 28 Folgen wurde die Serie in den USA abgesetzt, weil sie nicht genug Zuschauer hatte. Diese „nicht genug Zuschauer“ liefen gegen die Entscheidung jedoch so vehement Sturm, dass der Sender CBS nach knapp einem Jahr überraschend nachgab. Die Serie kam zurück ins Programm und arbeitete sich nun zum fünf Jahre währenden Quotenerfolg hoch. Zweimal wurde sie mit dem Emmy als beste Dramaserie ausgezeichnet, einmal gewann Tyne Daly als beste Hauptdarstellerin. Sechs Jahre nach ihrem Ende wurde mit den beiden Hauptdarstellerinnen ein Cagney & Lacey-Fernsehfilm gedreht, dem drei weitere folgten. Diese Filme wurden in Deutschland 1996 und 1997 im ZDF und auf Vox gezeigt.

California College

1995 (RTL2). „Action, Fun und heiße Flirts“. 20‑tlg. US-Sitcom („Saved By The Bell: The College Years“; 1993–1994).

Fortsetzung der Serie California Highschool: Die Clique, die sich noch von der Highschool kennt, geht jetzt gemeinsam auf das Berkley-College. Dort lernen Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar), Kelly Kapowski (Tiffani-Amber Thiessen), A. C. Slater (Mario López) und Samuel „Screech“ Powers (Dustin Diamond) mit Leslie Burke (Anne Tremko) und Alex Taber (Kiersten Warren) neue Freunde kennen. Der Ex‑Profi-Sportler Mike Rogers (Bob Golic), der jetzt an der Uni arbeitet, und Prof. Jeremiah Laskey (Patrick Fabian) geben sich Mühe, der Clique den Spaß zu verderben.

California Highschool

1994–1995 (RTL2). „Pausenstress und erste Liebe“. 87‑tlg. US-Sitcom von Sam Bobrick und Brandon Tartikoff („Saved By The Bell“; 1989–1993).

Die Schüler an der Bayside-Highschool schlagen sich mit den Problemen herum, die Teenager nun mal haben. Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar) ist ein cooler Mädchenschwarm, zu seiner Clique gehören der Sportler A. C. Slater (Mario López), die Cheerleaderin Kelly Kapowski (Tiffani-Amber Thiessen), die begabte Jessie Spano (Elizabeth Berkley), die geschwätzige Lisa Turtle (Lark Voorhies) und der Trottel Samuel Powers, genannt „Screech“ (Dustin Diamond). Mr. Richard Belding (Dennis Haskins) ist der Schulleiter.

Hauptdarsteller Gosselaar als Zack klinkte sich immer wieder aus der Handlung aus und sprach direkt in die Kamera die Fernsehzuschauer an. Die Clique wurde in der neuen Serie California College auf ihrer weiteren Schullaufbahn begleitet. In California Highschool 2 war währenddessen eine neue Gruppe von Schülern zu sehen, die nach dem Weggang dieser Clique aufs College an die Bayside-Highschool kamen.

California Highschool 2

1995–1996 (RTL2); 1997 (Nickelodeon). US-Sitcom („Saved By The Bell – The New Class“; 1993–2000).

Fortsetzung der Serie California Highschool: Richard Belding (Dennis Haskins) ist noch immer der Schuldirektor, der ehemalige Schüler Samuel „Screech“ Powers (Dustin Diamond) kommt nach kurzer Zeit als dessen Assistent zurück an seine alte Schule. Die neuen Schüler sind Barton „Weasel“ Wyzell (Isaac Lidsky), Tommy „D“ Deluca (Jonathan Angel), Lindsay Warner (Natalia Cigliuti), Megan Jones (Bianca Lawson), Vicki Needleman (Bonnie Russavage), Scott Erikson (Robert Sutherland Telfer) und Crunch Grabowski (Ryan Hurst). Scott, Vicki und Weasel verlassen die Schule nach einer Weile wieder, und Rachel Meyers (Sarah Lancaster), Brian Keller (Christian Oliver) und Bobby Williams (Spankee Rogers) kommen dazu. Noch später kommen Ryan Parker (Richard Lee Jackson), R. J. Collins (Salim Grant) und Maria Lopez (Samantha Becker) von der verfeindeten Valley-Highschool an die Bayside.

RTL2 zeigte 39 Folgen, 26 weitere waren beim Kindersender Nickelodeon zu sehen, der Rest der eigentlich 143‑teiligen Serie lief in Deutschland gar nicht. Christian Oliver wurde später Hauptdarsteller in der deutschen Serie Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei.

Californication

Ab 29. September 2008 (RTL2). US-Dramedyserie von Tom Kapinos („Californication“; seit 2007).

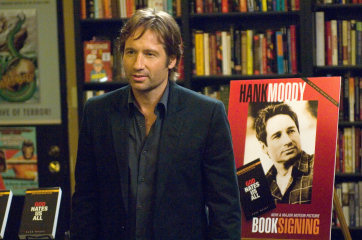

Foto: RTL2

Der Schriftsteller Hank Moody (David Duchovny) hat einen Bestseller geschrieben und seitdem nichts mehr. Der wurde sogar verfilmt, aber aus seinem Buch „Gott hasst uns alle“ wurde eine belanglose Liebeskomödie mit Tom und Katie. Während seiner anhaltenden Schreibblockade verbringt Hank die Zeit damit, mit Frauen zu schlafen, und zwar ungefähr allen. Eigentlich hängt er noch an seiner Ex Karen (Natascha McElhone), mit der er zwar nie verheiratet war, aber die 12-jährige Tochter Becca (Madeleine Martin) hat. Karen ist inzwischen mit dem Langweiler Bill Lewis (Damian Young) zusammen. Dass Mia (Madeline Zima) dessen Tochter und zudem erst sechzehn ist, erfährt Hank erst, nachdem er mit ihr geschlafen hat. Charlie Runkle (Evan Handler) ist Hanks Agent, der dem widerspenstigen Hank zumindest mal einen Job als Blogger für eine Zeitschrift verschafft, während Hank schon sonst nichts tut.

Sexlastige Serie, die im amerikanischen Pay-TV nicht den prüden Richtlinien der frei empfangbaren Sender unterworfen ist und viele Vokabeln und Brustbilder offensichtlich allein deshalb benutzt, weil sie es darf. Californication ergänzt den vielen Sex glücklicherweise mit amüsanten Dialogen und unterhaltsamen Nebenhandlungssträngen.

Die halbstündigen Folgen laufen montags um 22.15 Uhr.

Calimero

1972–1986 (ZDF). 132‑tlg. ital.‑jap. Zeichentrickserie von Nino und Toni Pagot („Calimero“; 1972).

Das schwarze Küken Calimero lebt mit seiner Freundin Priscilla und der Ente Pierro auf einem Bauernhof in Palermo, geht zur Schule und erlebt viele Abenteuer.

„Calimero mit Sombrero“, hieß es im Titelsong. Der Sombrero war eine halbe Eierschale, die Calimero ständig auf dem Kopf trug. Die Folgen waren etwa 25 Minuten lang, enthielten meist zwei kurze Episoden und liefen oft innerhalb anderer Reihen des Kinderprogramms, darunter Kalle Schwobbel präsentiert, ZDF-Ferienprogramm für Kinder und Trickbonbons.

Call TV

2000–2001 (RTL 2). Anrufquiz. Telefonkandidaten müssen Fragen beantworten oder ein gutes Gedächtnis unter Beweis stellen und können dabei bis zu 15 000 Mark gewinnen.

Die „längste Spielshow Deutschlands“ lief montags bis freitags und war fast drei Stunden lang, von 10.00 Uhr bis 12.55 Uhr. Sie war in mehrere einstündige Bereiche unterteilt: „People TV“, „Talent TV“, „Game TV“ oder „Big Brother TV“. Zu den vielen Moderatoren, die sich abwechselten, gehörten u. a. Maike Tatzig, Andrea Wieser, Karsten Linke, Gernot Wassmann, Kai Spitzel, Markus Lürick, Astrid van der Staaij, Christian Galvez und Meinert Krabbe. Gestartet am gleichen Tag wie das spektakuläre Big Brother, bewarb Call TV den großen Bruder regelmäßig, stellte Fragen dazu und ließ die ausgeschiedenen Kandidaten Kerstin Klinz, Manuela Schick und Verena Malta gelegentlich sogar mehr schlecht als recht moderieren.

Canale Grande

1993-1994 (Vox). Wöchentliches einstündiges Medienmagazin mit Dieter Moor, das hinter die Kulissen der Presse und des Fernsehens blickte.

Die Show war eine der ersten — und langfristig auch einzigen — Sendungen, mit denen der noch junge Sender Vox Aufsehen erregte. Kritiker lobten und liebten das Magazin und seinen Moderator Moor, der die Zuschauer stets mit „Liebe Zielgruppe“ begrüßte. In die Schlagzeilen geriet er, als er sich in einer Sendung vor laufender Kamera komplett auszog, um mal zu testen, was eigentlich passiert, wenn sich ein Moderator während einer Anmoderation komplett auszieht. Nämlich nichts. Nur nachträglich eine Debatte in den Zeitungen.

Die Reihe brachte es auf 66 Ausgaben. Nach dem Umkrempeln des Senders wurde das Konzept in ähnlicher Form bei Premiere weitergeführt, unter dem Namen „studio/moor“. Spätere Medienmagazine waren Parlazzo und Zapp.

Captain Future

1980–1982 (ZDF). 40‑tlg. dt.‑frz.‑jap. Zeichentrick-Science-Fiction-Serie nach den Geschichten von Edmond Hamilton („The Adventures Of Captain Future“; 1978–1979).

Captain Future fliegt im Jahr 2500 mit seinem Raumschiff durch das Sonnensystem und rettet fremde Planeten vor bösen Mächten. Zur Crew des rothaarigen Captain gehören Professor Simon Wright, ein lebendes Gehirn in einem fliegenden Spezialbehälter, der Roboter Grag und der Android Otto, der aus Plastik besteht und seine Gestalt verändern kann. Die drei haben den jungen Captain Future gemeinsam aufgezogen, nachdem seine Eltern ermordet wurden. Sein Vater war ein hervorragender Wissenschaftler. Grag und Otto wurden von diesem konstruiert, das Gehirn des früheren Wissenschaftlers Wright von ihm gerettet. Auch Ottos verwandlungsfähiges Haustier Oak und Grags Haustier Yiek, ein Mondwesen, sind mit an Bord. Die Agentin Joan Landor von der Planetenpolizei schwärmt für Captain Future.

Im Gegensatz zu vielen anderen Zeichentrickserien basierte diese nicht auf einer Comicheftreihe, sondern auf einer Serie von Romanen, die ab 1940 erschienen. Die deutsche Titelmusik stammte von Christian Bruhn.

Die einzelnen Episoden, die nachmittags liefen, waren 25 Minuten lang. Jeweils drei, in einem Fall vier aufeinander folgende Episoden hatten eine zusammenhängende Handlung, weil die Serie im Original eine Reihe von Spielfilmen war, von denen jeder für die deutsche Serienfassung geteilt und erheblich gekürzt wurde.

Cartoon

1967–1972 (ARD). Comedymagazin mit Loriot alias Vicco von Bülow, der damit seine Fernsehpremiere feierte.

Die Reihe porträtierte bekannte Cartoonisten und Karikaturisten, berichtete über die Produktion von Trickfilmen und welche Zeichner gerade wo einen Preis für ihre Arbeit gewonnen hatten, und zeigte natürlich auch einige Zeichentrick-Sketche und Karikaturen dieser Künstler. Loriot selbst brachte Parodien auf aktuelles Zeitgeschehen, aber auch den ganz „normalen“ Alltag ein sowie Szenen mit seinen Knollennasen-Männchen. Hier saß er zum ersten Mal auf seinem später berühmten Sofa, das jedoch noch grau war, weil die Sendung 1967 natürlich in Schwarz-Weiß startete. Erst in späteren Farbfolgen wurde es rot. Zwischendurch hatte Loriot Trickfilmer oder Cartoon-Verleger als Studiogäste. Während er sie interviewte, saßen sie auf dem Sofa und Loriot auf einem Stuhl davor. In Folge 18 am 2. Januar 1972 zeigte er den Sketch „Auf der Rennbahn“ („Wo laufen sie denn?“) von Wilhelm Bendow, der bis heute oft Loriot zugeordnet wird, weil er zur Originaltonspur seine Männchen zeichnete. Running Gag waren die Unterbrechungen durch Herrn Störk (Alexander Störk), der immer wieder einfach so durch den Raum ging oder Dinge von einer Seite zur anderen trug, während Loriot Beiträge anmoderierte. Loriot ließ sich davon nicht stören, sondern bemerkte nur lapidar: „Das war Herr Störk, Sie kennen ihn ja.“ Selbst im Abspann, der jedes Mal anders war, waren noch Gags versteckt: In der ersten Folge wurden zwischen der üblichen Auflistung für Maske, Kamera und Regie u. a. die zuständigen Mitarbeiter für Kanalisation, Pyrotechnik und Gynäkologischen Schnelldienst aufgeführt.

21 Ausgaben liefen in loser Folge im Abendprogramm, die meisten 30 bis 45 Minuten, die letzten fast eine Stunde lang. 1973 erhielt von Bülow für die Reihe einen Adolf-Grimme-Preis in Silber.