This was Walter Cronkite

Am vergangenen Freitag ist Walter Cronkite, der legendäre amerikanische Nachrichtenmoderator und erste Anchorman überhaupt, im Alter von 92 Jahren gestorben. Er überbrachte den Amerikanern auf CBS viele historische Neuigkeiten, und einige dieser Live-Übertragungen und Breaking News kann man sich auf YouTube ansehen.

Der vielleicht berühmteste Moment ist der, als er für ein paar Sekunden nach Fassung ringt, als er den Tod John F. Kennedys meldet. Er hat zu diesem Zeitpunkt schon über eine halbe Stunde lang in den „CBS News Bulletins“ konzentriert und souverän die Meldungen von dem Attentat und die sich verdichtenden Hinweise, dass der Präsident es womöglich nicht überlebt hat, vorgetragen. Aber wirklich zu begreifen scheint er das Ausmaß der Tragödie erst in dem Moment, als die offizielle Bestätigung kommt und er mehrere Male schlucken muss, bevor er seine Fassung wieder erlangt hat:

Vor genau 40 Jahren kommentierte er die Mondlandung — und verstand erst nicht genau, was Armstrong da sagte: Ein kleiner Schritt für einen Menschen — und dann?

Aufgrund seiner Beliebtheit und Glaubwürdigkeit hatte Cronkites Urteil im Februar 1968, dass der Vietnam-Krieg nicht zu gewinnen sei, größtes Gewicht. Cronkite kommentierte damals:

Tonight, back in more familiar surroundings in New York, we’d like to sum up our findings in Vietnam, an analysis that must be speculative, personal, subjective. (…)

We have been too often disappointed by the optimism of the American leaders, both in Vietnam and Washington, to have faith any longer in the silver linings they find in the darkest clouds. (…)

To say that we are closer to victory today is to believe, in the face of the evidence, the optimists who have been wrong in the past. To suggest we are on the edge of defeat is to yield to unreasonable pessimism. To say that we are mired in stalemate seems the only realistic, yet unsatisfactory, conclusion. On the off chance that military and political analysts are right, in the next few months we must test the enemy’s intentions, in case this is indeed his last big gasp before negotiations.

But it is increasingly clear to this reporter that the only rational way out then will be to negotiate, not as victors, but as an honorable people who lived up to their pledge to defend democracy, and did the best they could.

This is Walter Cronkite. Good night.

Präsident Lyndon Johnson soll hinterher geklagt haben: „If I’ve lost Cronkite, I’ve lost Middle America.“ Greg Mitchell meint, dieser Kommentar Cronkites habe dazu beigetragen, Tausende von amerikanischen und vietnamesischen Leben zu retten, vielleicht sogar eine Million.

Der Autor Glenn Greenwald folgert auf salon.com:

Cronkite’s best moment was when he did exactly that which the modern journalist today insists they must not ever do — directly contradict claims from government and military officials and suggest that such claims should not be believed.

Als er 1996 gefragt wurde, was er am meisten bedauert, antwortete Cronkite:

What do I regret? Well, I regret that in our attempt to establish some standards, we didn’t make them stick. We couldn’t find a way to pass them on to another generation.

Threat Matrix — Alarmstufe Rot

2008 (Sat.1). 14-tlg. US-Actionserie von Daniel Voll („Threat Matrix“; 2003–2004).

Die Bedrohungslage der USA ändert sich ständig, ist aber immer ausreichend hoch, dass Special Agent John Kilmer (James Denton) und sein Team von der Homeland Security Agency einen Anschlag zu verhindern und ein paar Terroristen zur Strecke zu bringen haben. „Wir beschützen Amerika“ schmalzt sein Chef Colonel Roger Atkins (Will Lyman) schon im Vorspann. Zu Kilmers Spezialistentruppe gehören seine Ex-Frau Frankie (Kelly Rutherford), Mohammad „Mo“ Hassain (Anthony Azizi), Jelani Harper (Mahershalalhashbaz Ali), Tim Serrano (Kurt Caceres), Anne „Lark“ Larkin (Melora Walters) und die taubstumme Holly Brodeen (Shoshanna Stern).

Die einstündigen Folgen liefen donnerstags um 22.15 Uhr.

Tick-Tack-Quiz

1958–1967. Halbstündiges Quizspiel mit Fritz Benscher.

Zwei Kandidaten müssen Fragen aus verschiedenen Kategorien in einem quadratischen Spielfeld mit neun Kästchen beantworten. Ein Kandidat spielt mit dem Buchstaben X, der andere mit dem O. Wer die Frage in einem Feld richtig beantwortet, belegt dieses mit seinem Buchstaben. Die Kategorien werden regelmäßig gemischt, so dass ein offenes Feld nie lange die gleiche Kategorie beinhaltet. Ziel ist es, eine Dreierreihe mit seinem Buchstaben zu bilden. Die Quizfragen haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die dem begehrten Feld in der Mitte zugeordnete hat immer den höchsten. (Unterschiedliche Farben symbolisierten die Schwierigkeitsgrade, aber davon hatten im Schwarz-Weiß-Zeitalter nur die Zuschauer im Studio etwas.) Ist die Dreierreihe erreicht, darf der Sieger entscheiden, ob er mit dem bisher erspielten Geld nach Hause geht oder es gegen den nächsten Gegner verteidigt. Der Verlierer bekommt als Trostpreis eine Kuckucksuhr (Tick-Tack!). Anschließend beginnt eine neue Runde mit einem bzw. zwei neuen Kandidaten. Das Erklingen aller an der Wand hängenden Kuckucksuhren signalisiert das Ende der Sendung. Ist zu diesem Zeitpunkt gerade keine Dreierreihe erreicht, spielen die Kandidaten in der nächsten Sendung weiter.

Wohltuend fröhliches Quiz dank des lustigen Benscher, der zu einer Zeit, als Quiz noch eine ernste Sache war, aus dem biederen Spiel eine Comedyshow machte. Er kommentierte den Applaus der Zuschauer beim Auftritt mit den Worten „Danke, danke, hab’ ich erwartet“ und machte spontane Gags, die von geistreichen Kommentaren bis zum simplen Kalauer reichten. Quizfrage: „Was hat ein Patient, der zum Dermatologen geht?“ – „Darminfektion.“ – „Sie meinen Arschäologe …“ (Damals war dieser Witz noch neu.) Außerdem legte er die Spielregeln großzügig aus und winkte manchmal mit dem Zaunpfahl, um Kandidaten auf die Sprünge zu helfen.

Das Tick-Tack-Quiz war die erste Show, die sich der Idee des Kinderspiels Tic Tac Toe bediente, wenn man mal vom US-Vorbild „Tic Tac Dough“ absieht. Später folgten noch Tic Tac Toe, XXO – Fritz & Co. und Star Weekend. Nach drei Jahren im regionalen Vorabendprogramm und einer Pause kehrte das Quiz ab 1964 zurück, zunächst am Abend und dann am Samstagnachmittag. Wolf Mittler wurde Benschers Nachfolger.

Tierarzt Dr. Engel

1998–2004 (ZDF). 77-tlg. dt. Familienserie von Felix Huby.

Der schlitzohrige Dr. Quirin Engel (Wolfgang Fierek) wird der neue Tierarzt in dem kleinen Ort Hinterskreuth im Berchtesgadener Land. Zunächst macht sich der Dickkopf viele Feinde, etwa den einflussreichen Großbauern Hallhuber (Hans Brenner), weil er eingefahrene Strukturen aufbricht. Er mausert sich dann aber zum angesehenen Arzt, der nicht nur kleine Wehwehchen kuriert, sondern auch brisante Themen anpackt, z.B. Doping bei Rennpferden, Hormonbeimischungen im Futter und den BSE-Skandal. Quirin lebt getrennt von seiner Frau Angelika (Susanne Czepl), die beiden Kinder Anja (Theresia Fendt) und Sebastian (Fabian König) wohnen bei ihr. Angelikas Mutter Gerlinde (Veronika Fitz) jedoch steht zu ihrem Schwiegersohn und arbeitet als seine Sprechstundenhilfe. Quirins Assistentin ist Karin Janowski (Anka Baier). Seinen knallroten Pickup-Truck baut Quirin zu einer ambulanten Praxis um, mit der er von Hof zu Hof fahren und die Tiere vor Ort behandeln kann. Lieber fährt er aber Motorrad. Marlies Goll (Conny Glogger), die Besitzerin des Tierasyls, die Ärztin Dr. Ann-Marie Polenz (Carin C. Tietze) und die Gestütbesitzerin Bettina von Karlshagen (Susanne Bentzien) haben ein Auge auf Quirin geworfen, der verliebt sich jedoch in Rebecca Seidlitz (Julia Dahmen) und später in Sonja Liebmann (Saskia Valencia). Der alte Hallhuber stirbt im Oktober 2000 bei einem Unfall. Im Frühjahr 2001 finden Quirin und seine Ex-Frau Angelika wieder zueinander. Gerlinde, die in Quirins Vertreter Dr. Maiser (Stefan Wigger) einen Verehrer hat, muss die Haushaltsführung nun wieder mit ihrer Tochter teilen. Natascha (Zora Holt) kommt als Praktikantin in die Praxis. Angelika übersteht eine Krebserkrankung, wird noch einmal schwanger und erleidet eine Fehlgeburt. Trotzdem bekommen die Engels noch einmal Nachwuchs. Er ist schon 22, heißt Jan Krämer (Nikolaus Benda), stammt aus einer unehelichen Beziehung Quirins vor Angelikas Zeit und beschließt, in Hinterskreuth zu bleiben. Im Serienfinale im Sommer 2004 heiraten Quirin und Angelika zum zweiten Mal.

Die 50-minütigen Folgen liefen freitags um 19.25 Uhr. Die Zuschauer sahen in der Serie viele bekannte Gesichter aus der Arztserie Frauenarzt Dr. Markus Merthin, die bis kurz zuvor auf diesem Sendeplatz gelaufen war. Fitz, Glogger, Baier und Bentzien hatten bereits dort zusammen gespielt.

Tigerenten-Club

Seit 1996 (ARD). Show für Kinder.

Nachdem die ARD die Disney-Rechte an RTL verloren hatte und den Disney Club nicht mehr so nennen durfte, bediente sie sich Janoschs Figur der Tigerente und benannte die Show nach ihr. Inhalt waren weiterhin Spiele für und mit Kindern, Tipps und Reportagen sowie verschiedene Serien, darunter anfangs sogar noch Disney-Produktionen wie Duck Tales – Neues aus Entenhausen, später Janosch-Trickserien wie Papa Löwe und seine glücklichen Kinder und Realserien wie Kinder vom Alstertal und Neues vom Süderhof.

Moderatoren blieben zunächst Stefan Pinnow und Judith Halverscheid (beide bis Anfang 1998; sie wurden später ein Ehepaar). Im Januar 1998 übernahmen Dennis Wilms und Pamela Großer, für Wilms kam im März 2003 Malte Arkona, für Großer im Dezember 2007 Katharina Gast. Im Januar 2009 wurde Pete Dwojak der neue männliche Part des Duos. Neben den Moderatoren wirkten immer Janoschs Günter Kastenfrosch und seine Tigerente mit.

Die samstagnachmittägliche 90-Minuten-Show wurde im November 1999 auf den Samstagvormittag, später auf den frühen Mittag und dann wieder auf den Vormittag verlegt.

Til Schweiger ist Duff-Man!

Da hat ProSieben die wirklich spitzenmäßige Idee, im Dienste des Audience flow (Dranbleiben, jawoll!) zwischen zwei Episoden der Simpsons nur einen Spot zu zeigen, mit dem Vermerk „Nur ein Spot!“ und einem Countdown. ProSieben muss also davon ausgehen, dass die Schnittmenge derer, die die erste Folge Simpsons sahen, und derer, die den Spot sahen, nun, sagen wir so: recht groß ist.

Das heißt also, dass heute Abend weitgehend dieselben Menschen folgendes gesehen haben: Homer Simpson hält 30 Tage ohne Alkohol aus, trotzt den Verlockungen der Bierwerbung. Und im Anschluss daran den Spot „Til Schweiger belohnt sich am liebsten mit einem frischgezapftzen Pils“ von König Pilsener.

Timm Thaler

2002 (Ki.Ka). 26-tlg. dt. Zeichentrickversion der ZDF-Weihnachtsserie nach dem Buch von James Krüss. Nur ist hier alles anders: Timm ist ein Waisenkind, das bei seiner bösen Tante Tilly und ihrem bösen Sohn Richie lebt. Seine Freunde sind der Erfinderhamster Humphrey und der Samuraikäfer Shu Shu. Nebenan lebt die blinde zwölfjährige japanische Geigenspielerin Akiko. Der teuflische Baron heißt „Lived“ (auch diesen Namen sollte man, wie im Original, rückwärts lesen, allerdings muss man ihn dann noch übersetzen). Er will alle Menschen mit einer Zaubersubstanz böse machen, muss für seine Geschäfte aber lachen können. Timm verkauft dem Baron sein Lachen und bekommt dafür 66 Wetten, die er gewinnt. Mit der ersten schenkt er seiner Freundin Akiko das Augenlicht. Timm und seine Freundin machen sich auf die Suche nach der geheimnisvollen Insel Moro, der Schaltzentrale des Barons. Zwischendurch erleben sie noch Abenteuer im alten Rom, im alten Ägypten und mit dem alten Käpt’n El Nino.

Mit dem Original hatte diese Serie außer dem Titel wenig gemein. Sie lief 2004 auch in der ARD.

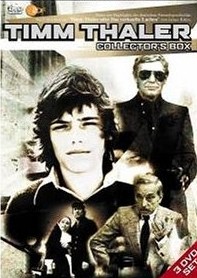

Timm Thaler

1979–1980 (ZDF). 13-tlg. dt. Abenteuerserie von Justus Pfaue und Peter M. Thouet nach dem Roman „Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen“ von James Krüss, Regie: Sigi Rothemund.

Der zwölfjährige Timm Thaler (Tommi Ohrner) hat ein auffallend fröhliches Lachen. Der Baron de Lefouet (Horst Frank), reichster und mächtigster Mann der Welt, der die Ölförderung genauso kontrolliert wie den Getreideanbau, lacht nie. Da er neben der bösen auch die gute Hälfte der Welt besitzen will, braucht er Sympathien, die er sich von Timms Lachen erhofft. Der Baron und sein Sekretär Anatol (Richard Lauffen) sorgen dafür, dass Timms Vater Friedemann Thaler (Gerhart Lippert) bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt. Denn der Baron kontrolliert auch die Katastrophen der Welt. Danach ist Timm ohnehin nicht mehr zum Lachen zumute und er bereit, es dem Baron zu verkaufen. Im Gegenzug gewinnt Timm jede Wette, und sei sie noch so verrückt.

Als der Junge merkt, welch kostbaren Besitz er verkauft hat, lässt er seine Mutter Annemarie (Marlies Engel) allein zu Hause zurück und macht sich auf die Suche nach dem Baron, der auf der abgelegenen Vulkaninsel Aravanadi wohnt, um sein Lachen zurückzubekommen. Unterwegs lernt er die Nonne Agatha (Bruni Löbel) und den Schiffskoch Heinrich (Stefan Behrens) kennen, die ihm helfen. Den Kern seines Problems darf er niemandem anvertrauen – so steht es im Vertrag, denn dann „ist er verloren“. Die kluge Nonne kommt trotzdem dahinter und entwickelt einen Plan.

Derweil muss der Baron Timm notgedrungen zum reichsten Jungen der Welt machen, weil Timm darum gewettet hat. Er setzt ihn als seinen Erben ein, nimmt ihn bei sich auf und bezieht ihn in seine Geschäfte ein. Für 24 Stunden gibt der Baron Timm das Lachen zurück, damit er fröhliche Modelaufnahmen machen kann. Die sollen auf das Etikett eines Mineralwassers gedruckt werden, das der Baron verkaufen will. Kontakt zur Außenwelt unterbindet er. Dennoch kommt Timm aus geschäftlichen Gründen zurück in seine Heimatstadt Hamburg, natürlich in Begleitung des Barons, Anatols und einer Horde grimmiger Aufpasser, die dafür sorgen sollen, dass Timm nicht aus dem Hotel entkommt. Agatha koordiniert den Rettungseinsatz. Heinrich gelingt es, einen Zettel mit einer Nachricht unter der Tür hindurch in Timms Zimmer zu schieben, und Timm schafft es, zu dem darauf angegebenen Zeitpunkt aus dem Hotel zu türmen. Er trifft sich mit seiner Freundin Gesi Rickert (Katja Groszer), die ihn darauf stößt, dass er doch jede Wette gewinnt. Jede! Endlich fällt bei Timm der Groschen. Er wettet mit Gesi um ein Eis, dass er wieder lachen kann, und siehe da: Problem gelöst!

Dieser Timm Thaler war offensichtlich kein besonders heller Bursche, sonst hätte er erstens gewusst, dass den von Horst Frank gespielten Figuren nie zu trauen ist, hätte zweitens einfach mal den Nachnamen des Barons rückwärts gelesen (das ergab nämlich beinahe, und in der Buchvorlage sogar exakt: Teufel) und wäre drittens nicht erst nach sechs Fernsehstunden auf diese wirklich simple Lösung gekommen. Aber dann wäre die Serie natürlich schon nach einer Viertelstunde zu Ende gewesen, und Timm Thaler wäre nicht für Millionen Menschen ein unvergessliches Kindheitsfernseherlebnis geworden. Dazu trug nicht zuletzt die beunruhigende Musik von Christian Bruhn bei. Das Buch von James Krüss, das als Vorlage diente, war nicht sehr erfolgreich. Darin war Timms liebe Mutter eine böse Stiefmutter, und er hatte noch einen Stiefbruder.

Über den Hauptdarsteller sagte Drehbuchautor Justus Pfaue: „Tommi Ohrner war jemand, der stur 120 Tage drehen konnte. Aber er war eben nur, wenn überhaupt, eine Pubertätsbegabung, danach eigentlich ein lausiger Schauspieler und mäßiger Moderator.“ Aber Pfaue fand auch die Geschichte im Nachhinein „viel zu konstruiert“. Als Hauptquartier des Barons auf der Insel Aravanadi diente ein von César Manrique erbautes Luxushotel in einer Felswand auf Lanzarote. Der Raum mit der großen Glasfront ist ein Aussichtspunkt.

Timm Thaler begründete die Tradition der Weihnachtsserien im ZDF und wurde über die Feiertage bis Neujahr täglich in 25‑Minuten-Folgen ausgestrahlt. Später wurde die Serie mehrfach als Sechsteiler in einstündigen Folgen wiederholt. Sie ist komplett auf DVD erhältlich. Mehr als 20 Jahre später entstand eine Zeichentrickfassung gleichen Namens.

Timm Thaler ist eine der wenigen deutschen Serien, die in synchronisierter Fassung auch von der britischen BBC ausgestrahlt wurde (den späteren Weihnachtsserien Silas und Patrik Pacard wurde diese seltene Ehre ebenfalls zuteil). Das Titelkind bekam einen eingeenglischten Namen und die Serie den Titel „The Legend Of Tim Tyler“.

Tokio Hotel: US-TV-Debüt nachts um halb zwei

Tokio Hotel sind jetzt Weltstars. Wenn man ungefähr allen deutschen Medien glauben darf, gibt es in den USA gerade nichts Heißeres als die Magdeburger Krabbelgruppe, weil sie „als erste deutsche Band“ in einer großen amerikanischen Fernsehshow aufgetreten sei.

Das mag soweit richtig sein, denn Einzelpersonen sind ja keine Band. Der letzte deutsche Popstar, der in einer (größeren) amerikanischen Fernsehshow auftrat, war vor acht Jahren Lou Bega mit „Mambo No. 5″ in der Tonight Show with Jay Leno, und wir wissen ja alle, welch unaufhaltsame Weltkarriere Lou Bega seitdem macht.

Das amerikanische Fernsehdebüt von Tokio Hotel war am sehr späten Freitagabend in Late Night with Conan O’Brien. Conans Show beginnt um 0.35 Uhr, und Tokio Hotel waren die musikalischen Gäste vor dem Abspann eine Stunde später. Conan O’Brien ist einer der größten Fernsehstars der USA, aber mehr als zwei Millionen Zuschauer hat er zu dieser Zeit auch nicht mehr. Der Auftritt in Wetten, dass…? dürfte in höheren Plattenverkäufen resultiert haben. Dennoch rangiert das englischsprachige Album „Scream“ beim Onlinehändler amazon.com immerhin unter den Top 200. Es kostet dort gerade 7,99 Dollar, umgerechnet etwas mehr als fünf Euro.

Und auch die renommierten amerikanischen Musikmagazine seien begeistert, vermelden deutsche Medien euphorisch. Im „Rolling Stone“ liest sich diese Begeisterung so:

Es ist offiziell: Diese Jungs sind die größte deutsche Bubblegum-Neo-Glam-Goth-Emo-Boy-Band. Aller Zeiten. (…) Das ist vor allem Leadsänger Bill Kaulitz zu verdanken, ein 18-jähriger Androgyne, dessen gewaltige Elektroschock-Frisur etwa 15 Zentimeter höher absteht als Tina Turners 80er-Schnitt. Kaulitz‘ Gesangstechnik ist beschränkt, aber er hat das Charisma eines natürlichen Frontmanns. (…) Seine sonderbare englische Aussprache — er spricht „eyes“ wie „ice“ — trägt zusätzlich zu seinem Charme bei.

Wertung: Dreieinhalb von fünf möglichen Sternen. Das ist in der Tat ziemlich gut und alles sehr schön für die Band, und womöglich schicken sie sich tatsächlich an, die erfolgreichsten deutschen Popstars in den USA zu werden. Das würde ich ihnen sogar gönnen. Man sollte nur die Dimensionen nicht unbedingt glauben, die deutsche Medien gern aus den USA berichten. Dass morgens in aller Herrgottsfrühe Menschenscharen vor den New Yorker NBC-Studios Schlange stehen, um Tickets für Conan O’Brien zu bekommen, hat nämlich nicht zwingend mit Tokio Hotel zu tun. Das ist jeden Morgen so.

Sie wissen schon, dieselben deutschen Medien, die auch den Eindruck erwecken, als ginge es im Rennen um die amerikanische Präsidentschaft nur um die Frage, ob es Barack Obama oder Hillary Clinton wird.

Bis auf den „Stern“. Der hält es sogar für möglich, dass Bill Kaulitz Präsident wird.

Tolle Sachen

Seit 2000 (Ki.Ka). Kurze Werbeparodie für Kinder.

Eine Moderatorin stellt mit Hilfe eines technischen Sachverständigen und einem nicht ganz freiwilligen Dauertestkandidaten tolle Sachen vor. Einen Löffel. Eine wahnsinnige Zahnbürste. Einen Lügendetektor. Oder ein aufregendes Ding, das leider in eine dieser Ploppfolien verpackt ist, sodass sich keiner mehr um das aufregende Ding kümmert, sondern alle die Luftblasen der Folie aufploppen. Ach ja, und die Moderatorin ist ein Schaf namens Chili, der technische Sachverständige ein Busch namens Briegel und der nicht ganz freiwillige Dauertestkandidat das depressive Kastenweißbrot Bernd mit viel zu kurzen Armen. Bernd wäre nicht ganz so depressiv, wenn man ihn einfach tun ließe, was er am liebsten tut: einen Teller Mehlsuppe essen und dann das Muster seiner Raufasertapete anstarren. Lässt man ihn aber nicht. »Mist!«

Tolle Sachen war die erste Sendung mit Bernd, dem Brot, der der wohl unwahrscheinlichste Star in der Geschichte des Kinderfernsehens wurde. Später trat er noch in Chili TV auf und musste in Bravo Bernd das Sandmännchen für die nicht mehr ganz so jungen Zuschauer geben. Erfinder von Bernd war Tommy Krappweis. Als Folge des Hypes wurden diverse Marketingartikel produziert, darunter ein Brot.