Gottschalk Late Night

1992-1995 (RTL). 45-minütige tägliche Late-Night-Show mit Thomas Gottschalk.

Gottschalks tägliche Sendung, zunächst jeden Werktag um 23.15 Uhr, ab Januar 1993 nur noch dienstags bis freitags, war heiß erwartet worden, hatte er doch dafür das erfolgreiche Wetten, dass …? aufgegeben. Er führte mit ihr das Late-Night-Format in Deutschland ein und wollte sich an den US-Vorbildern Johnny Carson und David Letterman orientieren, machte dann aber doch vieles anders. Zu Beginn jeder Ausgabe hielt er einen zehnminütigen Monolog mit Gags zum aktuellen Tagesgeschehen. Danach empfing er mehrere prominente Gäste zur Plauderrunde. Zwischendurch gab es kurze Comedy-Einspielfilme, in denen Gottschalk in verschiedene Rollen schlüpfte, z. B. die der tratschenden Hausfrau beim Frisör. Jede Woche schaltete Gottschalk außerdem in das Wohnzimmer einer Zuschauerfamilie, wo für die Show eine Kamera aufgebaut worden war. Studioband, die kurze Tuschs und für das Studiopublikum Songs während der Werbepause spielte, war Christoph Pauly und seine Band.

Gottschalks Hauptakzente lagen im Unterschied zu den US-Originalen mehr beim Talk mit den Promis und beim Infotainment als bei der Comedy. Zwar ließ Gottschalk viele spontane Gags einfließen, doch die wirkliche Late-Night-Comedyshow, wie Carson und Letterman sie seit Jahrzehnten machten, kupferten erst die RTL Nachtshow mit Thomas Koschwitz und Die Harald Schmidt Show haargenau bei den beiden Amerikanern ab. Gottschalk saß nicht hinter einem Schreibtisch, sondern mit den Gästen auf einem Sofa, und er machte aus allem eine viel größere Nummer, indem er z. B. über eine lange Showtreppe ins Studio kam. Er veranstaltete einen Model-Wettbewerb, hatte einen Schoßhund als Maskottchen und begrüßte als Gäste viele Models und ausländische Stars mit Knopf im Ohr. Gottschalk stellte die üblichen belanglosen Fragen, und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ schrieb: „Es ist schon seltsam: Obwohl er alles wie immer macht, macht er doch – mit einem Mal – alles falsch. Der Witz ist schal geworden, der Charme zotig, das Tempo nur oberflächliche Dynamik.“ Sie lag jedoch völlig daneben mit der Einschätzung, dies sei nun das Ende von Gottschalks Karriere und der Moderator zu bemitleiden.

Am 26. November 1992 dachte Gottschalk, es sei eine gute Idee, sich Franz Schönhuber in die Show einzuladen, den Vorsitzenden der Partei Die Republikaner. Schönhuber saß 14 Minuten in der Glitzerdeko auf dem Sofa, wo sich sonst Chris de Burgh, Nena, Sophia Loren, Willy Bogner, Hildegard Hamm-Brücher oder Lothar Matthäus flätzten. Er tat dort nichts Schlimmes, Gottschalk aber auch nichts Journalistisches. Gottschalk sagte hinterher, der Wolf habe wie ein Schaf geredet, was ihn überrascht habe, und verstand den Grund für die anschließende Aufregung nicht: dass er in Zeiten von Angriffen auf Ausländer den Rechtsaußen mit der Einladung salonfähig gemacht hatte (drei Tage vorher hatten Rechtsradikale in Mölln einen Brandanschlag auf von Türken bewohnte Häuser verübt). „Bild“ titelte: „Schönhuber redete Gottschalk platt“, die Berliner „B. Z.“ schrieb: „Das war zum Kotzen, Thomas“. Als Reaktion auf Schönhubers Auftritt sagte Hardy Krüger seine für wenige Tage später vorgesehene Teilnahme ab und empörte sich über die „Verantwortungslosigkeit“ des Moderators, „einem solchen Mann, einem Nazi“ ein Forum zu geben. Gottschalk rechtfertigte sich später, er habe Schönhuber „auf der Gefühlsebene packen wollen“. Das sei „vielleicht naiv“ gewesen. RTL sprach von einem „einmaligen Ausrutscher“ und betonte, man habe keinen Einfluss auf die Gästeauswahl.

Die Einschaltquoten waren zu Beginn moderat, weshalb das Konzept mehrfach geändert wurde. Zuerst kam zu den roten Sofas dann doch ein Schreibtisch ins Studio, hinter dem Gottschalk von nun an Post vorlas oder Zuschauer mit Anrufen überraschte. Dann wurde, parallel zu einem Wechsel im Redaktionsteam (Ex-„Bild“-Chef Hans-Hermann Tiedje hatte von Holm Dressler übernommen), die Zahl der Gäste auf fünf erhöht, die nicht mehr zwingend prominent waren, sondern etwas zu erzählen haben mussten. Auch der Sendetitel wurde zwischenzeitlich in Gottschalk täglich geändert. Die Quoten pendelten sich nun bei knapp zwei Millionen Zuschauern ein. Jedoch war weder RTL mit diesen Zahlen noch Gottschalk mit der Sendung besonders glücklich.

Im Februar 1995 wurde bekannt, dass Gottschalk ab 1996, wie auch sein Kollege Harald Schmidt, für den Konkurrenten Sat.1 arbeiten würde. Daraufhin kündigte RTL im April 1995 Gottschalks eigentlich bis Dezember laufenden Vertrag mit Hinweis auf die Marktanteile, die die vereinbarten 17 % unterschritten hätten. Begleitet wurde der angekündigte Senderwechsel der beiden Stars von einer Medienschlammschlacht (RTL-Chef Georg Thoma sprach vom „Parasit, der den Wirt gewechselt“ habe), die auch deren finanzielle Verhältnisse ans Licht der Öffentlichkeit brachte. Nach knapp drei Jahren war also für Gottschalk Schluss, doch die Late-Night-Show in Deutschland etabliert. Thomas Koschwitz übernahm, später wurde Die Harald Schmidt Show in Sat.1 zum Dauerbrenner. Im Nachhinein hatte RTL jedoch die Erfahrung gemacht, dass nie wieder eine Late-Night-Show so hohe Einschaltquoten erreichte wie die von Thomas Gottschalk.

Gottschalk sprach, und das Volk hörte

Die Menschen in Deutschland hören noch immer auf Thomas Gottschalk. Um auf den Start der neuen Staffel von Wetten, dass…? aufmerksam zu machen, erklärte Gottschalk vorab werbewirksam in „Bild“, dass es wahrscheinlich mehr Kinder gäbe, wenn die Menschen weniger fernsähen. Und siehe da: Etwa eine Million bisherige Zuschauer ließen sich offenbar überzeugen und schalteten diesmal nicht mehr ein. Dann sind die Deutschen also vielleicht doch noch zu retten.

Gottschalk zieht ein

2004–2005 (ZDF). Realityshow, in der Thomas Gottschalk für jeweils eine Woche bei fremden Familien einzieht und den Platz des Ehemanns einnimmt — außer im Bett natürlich.

Die Ereignisse waren in einstündigen Folgen (eine Folge pro Familie) in loser Folge donnerstags um 20.15 Uhr zu sehen. Gottschalk hatte zuvor jahrelang bei jeder Gelegenheit seine Verachtung für Realityshows deutlich gemacht. Trotzdem war es lustig, ihn z. B. morgens vor dem Aufstehen zu sehen. Den Blick in den Spiegel kommentierte er treffend mit den Worten: „Ich seh‘ aus wie Hilde Knef in ihren schlimmsten Tagen.“ Im Supermarkt erwies sich Gottschalk nicht wirklich als Hilfe, weil die Traube von Schaulustigen, Autogrammjägern und Einfach-mal-anfassen-Wollenden ein zügiges Einkaufen verhinderte.

Eine weniger unterhaltsame Variante des Konzepts lief in der ARD unter dem Titel Hausbesuch — Stars unter Druck.

Gottschalks „Rücktritt“ – Die Woche danach

Was bisher geschah: Thomas Gottschalk erklärte am vergangenen Samstag seinen Abschied von Wetten, dass…? nach der Sommerausgabe auf Mallorca.

Was seitdem geschah: Zuallererst wurde bekannt, dass Gottschalk nach seinem Abschied die Sendung noch ein halbes Jahr weiter moderieren werde. Nach der Sommerausgabe am 18. Juni folgen nämlich noch drei „Best of“-Sendungen, in denen aber auch neue Wetten und neue Gäste vorkommen sollen. Oder wie ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut es ausdrückte: „Das ist dann Wetten, dass…?, wie wir es kennen, aber aufgewertet durch Erinnerungsstücke“. Mehr als drei Ausgaben von Wetten, dass…? gab es zwischen der Sommerausgabe und dem Jahresende auch bisher nicht, insofern moderiert Gottschak seine letzte Sendung nach jetziger Planung erst am 3. Dezember.

Danach soll es ein halbes Jahr Pause geben, damit am Konzept gefeilt werden kann. Warum ein halbes Jahr Pause nötig ist, wenn ab jetzt bis zum Neuanfang de facto fast ein ganzes Jahr Zeit bleibt, ist mir nicht ganz klar. Wahrscheinlich dauert es einfach so lange, bis alle Gummibärchenreste aus den Couchritzen entfernt sind.

Die Debatte, wer Nachfolger wird, läuft nun seit einer Woche, mit Hape Kerkeling als eindeutigem Gewinner in allen Umfragen und wenig Liebe für Jörg Pilawa. Der wird es aber vermutlich werden. Verschiedene Medien haben über eine Vereinbarung zwischen Pilawa und dem ZDF berichtet, die im Rahmen von Pilawas Wechsel von der ARD zum ZDF getroffen worden sein soll. Demnach habe Pilawa in dem Fall, dass die Moderatorenstelle bei Wetten, dass…? frei wird, ein Erstzugriffsrecht, und erst wenn er ablehne, dürfe das ZDF mit anderen Moderatoren verhandeln.

Ich halte diese Berichte für plausibel und glaubwürdig. Jörg Pilawa ist ein fantastischer Geschäftsmann. Das kann gar nicht anders sein. Wer so durchschnittlich talentiert, aber gleichzeitig so omnipräsent ist wie Pilawa, der muss ein verdammt geschickter Geschäftsmann und Verhandler sein. Und mit dem Trumpf in der Hand, über Jahre der einzige erfolgreichste Abendmoderator der ARD gewesen zu sein, sollte es ihm ein Leichtes gewesen sein, dem ZDF diese Zusage abzunehmen. Das ZDF wiederum hat diese Zusage im Ringen um Pilawa wohl leichtfertig gegeben, nicht damit rechnend, der Fall könne tatsächlich in absehbarer Zeit eintreten. Immerhin hatte Thomas Gottschalk seit zwanzig Jahren mit keiner anderen regelmäßigen Sendung jemals nennenswerten Erfolg, warum sollte er also ausgerechnet mit Wetten, dass…? aufhören?

Und vielleicht tut er es ja auch gar nicht. Bei Maybrit Illner sagte er gestern: „Wir werden sehen, was mein Nachfolger aus dieser Sendung macht und ob’s funktioniert. Wer auch immer mir nachfolgt, stellt das Ding wieder auf Null und zeigt mal, wie gut es geht — und wenn es nicht geht: Ich bin ja nicht aus der Welt.“

Das ist die Arroganz, die ich vergangene Woche meinte. Damit sagt er im Prinzip: So gut wie ich ist ja doch keiner, und notfalls komme ich und rette die Show.

Das erinnert sehr an den Fall Jay Leno, der vor zwei Jahren in den USA die legendäre Tonight Show nach 17 Jahren an Conan O’Brien abgab, um sie sich ein knappes Jahr später zurückzuholen. Noch mehr aber erinnert es an den Fall Thomas Gottschalk, der Wetten, dass…? vor 19 Jahren an Wolfgang Lippert übergab, der immerhin neun Ausgaben moderieren durfte, bis Gottschalk plötzlich wieder Lust hatte und beim Comeback seinen Nachfolger und Vorgänger mit keinem Wort erwähnte — als habe es ihn nie gegeben.

Die Ära Gottschalk ist also vielleicht doch noch nicht vorbei.

David Letterman sagte im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Leno, wenn man sage, man gehe, dann solle man auch gehen. „Man sagt nicht: ‚Ich bin in der Lobby, falls ihr mich braucht‘ und wartet darauf, dass jemand tot umfällt.“

Gottschalks Abschied — ein Rückblick

Zum Ende einer Ära blicken wir auf die wichtigsten Ereignisse aus mehreren Jahrzehnten Wetten, dass…? zurück.

| 20. Oktober 1991 | Thomas Gottschalk kündigt seinen Abschied von Wetten, dass…? an, um eine tägliche Late-Night-Show bei RTL zu beginnen. Seine ZDF-Show komme zu einem Punkt, an dem sie sich wiederhole. „Ich möchte Wetten, dass…? nicht herunterwirtschaften“, so Gottschalk. |

| 2. Mai 1992 | Thomas Gottschalk moderiert zum letzten Mal Wetten, dass…? |

| 15. Januar 1994 | Thomas Gottschalk moderiert endlich wieder Wetten, dass…? |

| 12. Februar 2011 | Gottschalk erklärt seinen Abschied von Wetten, dass…?. Seit dem schweren Unfall des Wettkandidaten in der Sendung vom Dezember liege ein Schatten auf der Sendung, der es ihm nicht erlaube, zur guten Laune zurückzufinden.Nach der Sommerausgabe aus Mallorca im Juni höre er deshalb auf. |

| 19. März 2011 | Gut gelaunt moderiert Thomas Gottschalk eine weitere Ausgabe von Wetten, dass…?. |

| 30. April 2011 | Gut gelaunt moderiert Thomas Gottschalk seine „letzte reguläre Ausgabe“ von Wetten, dass…?, was von umfangreicher Abschiedsberichterstattung und Rückblicken in den Medien begleitet wird. |

| 17. Juni 2011 | Thomas Gottschalk moderiert die Sommer-Ausgabe von Wetten, dass…?. Viele Medien zelebrieren Thomas Gottschalks Abschied, „Bild“ veröffentlicht ein Abschieds-Interview, und die Einschaltquote von Wetten, dass…? steigt deutlich, immerhin ist es ja Gottschalks Abschiedssendung. |

| 8. Oktober 2011 | Für viele überraschend moderiert Thomas Gottschalk endlich wieder Wetten, dass…? |

| 3. Dezember 2011 | Thomas Gottschalk moderiert zum letzten Mal Wetten, dass…? |

Grüße aus dem Glashaus

Schon immer zog es viele Radiomoderatoren früher oder später ins Fernsehen. Vor Urzeiten taten sie dies noch, um auch dort Sendungen zu moderieren. Das ging, weil es damals noch Popsender gab, die Moderatoren bevorzugten, die moderieren konnten, weil dies für das damalige Radioprogramm hilfreich war. Heute sind bei vielen Sendern keine Fähigkeiten mehr gefragt, die über das möglichst häufige Aufsagen hauseigener Werbebotschaften hinausgehen, weshalb es nun diese Moderatoren nur noch ins Fernsehen zieht, um ihre Werbebotschaften auch dort zu verbreiten.

Vergangene Woche verdeutlichte der sog. „Morgenhans“, wie tief die Morgenniveaulatte seines Senders Big FM liegt, indem er bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest seiner Co-Moderatorin an die Brust fasste, damit er zwei Tage später in der Bild am Sonntag steht. (Bitte lesen Sie dazu unbedingt den Kommentar von DWDL-Chefredakteur Thomas Lückerath.)

Heute zieht offenbar ein Mann namens Kunze, der beim Privatsender RPR1 die Morgensendung schreit, ins Big-Brother-Haus ein, was Big Brother auf seiner Internetseite gar nicht, aber RPR1 auf seiner groß erwähnt. RPR1 legt Wert auf die Feststellung, dass Kunze „eine Nacht neben einem Porno-Star“ verbringen dürfe.

Vielleicht ist das das Problem des deutschen Popradios: Es kümmert sich nur noch um größtmögliche, bedingungslose Öffentlichkeitswirkung. Aber ums Programm kümmert sich keiner.

Sogar das Fernsehen gibt sich mehr Mühe.

Grüße vom Murmeltier

Die gestresste Hebamme Anna erlebt den gleichen Tag immer wieder neu.

So liest sich in einem Satz die Beschreibung des ARD-Films „Annas Albtraum kurz nach 6“ (heute um 20.15 Uhr).

Und ich bin ja so gespannt, ob Annas Wecker um kurz nach sechs immer wieder „I Got You Babe“ spielen wird.

Grace

1995–2001 (ProSieben). 112-tlg. US-Sitcom von Chuck Lorre („Grace Under Fire“; 1993–1998).

Grace Kelly (Brett Butler) lebt von ihrem Mann Jimmy (Geoff Piesron), einem Alkoholiker, getrennt und zieht die Kinder Quentin (in Folge 1: Noah Sagan, dann: Jon Paul Steuer; ab Staffel 4: Sam Horrigan), Libby (Kaitlin Cullum) und Patrick (Dylan und Cole Sprouse) allein auf. Um das zu finanzieren arbeitet sie halbtags in einer Ölraffinerie. Dort ist sie die einzige Frau unter einem Haufen von Neandertalern, doch sie passt ganz gut rein: Auch Grace kann rüde und vorlaut sein, weiß sich durchzusetzen und allein zurechtzufinden. Ihre beste Freundin ist Nadine Swoboda (Julie White), die mit Wade (Casey Sander) verheiratet ist, ihr bester Freund der ebenfalls frisch geschiedene Apotheker Russell Norton (Dave Thomas).

98 Folgen liefen täglich am Vormittag, der Rest später mittags. Der Titelsong war eine Coverversion des Beatles-Hits „Lady Madonna“, gesungen von Aretha Franklin.

Grand-Prix-Nostalgie: Die Loriot-Jahre

Ich darf nun Fräulein Elfriede Hilliges aus Berlin bitten. Fräulein Hilliges ist Vorschülerin zur Kinderkrankenschwester. Sie interessiert sich für Schlager, Country- und Westernmusik. Außerdem spielt sie Gitarre.

Man hält das Fernsehwerk von Loriot ja gemeinhin für genau beobachtete, aber doch ins Groteske übertriebene Parodien. Seit ich dies hier gesehen habe, verfolgt mich der schreckliche Verdacht: Es sind bloße Dokumentationen des deutschen Lebens oder wenigstens doch des deutschen Fernsehlebens Anfang der siebziger Jahre.

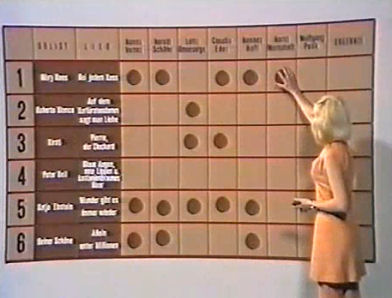

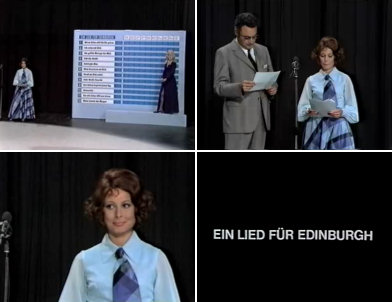

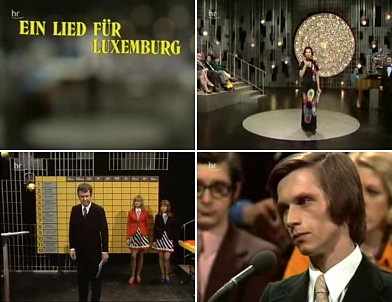

Folgen Sie mir in eine Welt voller alter Männer und charmanter Assistentinnen, strenger Regularien und harmloser Musik, bunter Kleidungsexperimente und steifer Umgangsformen, vor flimmernden Bühnenprojektionen oder schwarzen Vorhängen, folgen Sie mir in die Welt, in der nichts aufregender ist, als zuzusehen, wie Menschen endlos die immer gleichen Namen vorlesen und Zahlentafeln an eine Wand anbringen — in die ferne, fremde Welt des deutschen Vorentscheids zum Grand-Prix Eurovision vor 30 Jahren.

1969

1970

1971

1972

1973

Es sind Aufnahmen, die auch 300 Jahre alt sein können, so fern erscheinen die Gebräuche und Umgangsformen dem heutigen Fernsehen. Sie sind die perfekte Einstimmung auf das Song-Contest-Finale am Samstag und die beste Alternative dazu — und man muss sich nicht einmal die Auftritte der Künstler ansehen, wenn man nicht will: Die Abstimmungsrituale sind Folklore genug.

1969

Eine elfköpfige Jury (das „J“ sprach der Vorsitzende Hans-Otto Grünefeld selbstverständlich nicht englisch, sondern wie in „Jürgen“) entschied 1969, wer Deutschland mit welchem Titel beim Grand-Prix vertreten würde. Dazu gehörten je zwei Vertreter des Deutschen Komponistenverbandes, des Deutschen Textdichterverbandes und der Arbeitsgemeinschaft Schallplatte, vier Unterhaltungschefs von ARD-Anstalten und, warum auch immer, der Kappellmeister bei den Städtischen Bühnen in Frankfurt am Main.

Diese Abstimmung hier erfolgt namentlich und, wie es so schön heißt, in offener Wertung. Ohne Publikumsumfage und ohne Stimmen im Saal wollen hier elf Fachleute vor einem Milionenpublikum ihre Entscheidung treffen und, wenn es nötig ist, diese Entscheidung morgen auch vor einer Öffentlichkeit vertreten.

Was mich interessieren würde: Ob die meisten der Herren nicht am nächsten Tag öffentlich vor allem die Entscheidung vertreten mussten, solche lächerlichen Täfelchen hochgehalten zu haben.

Abstimmung I, Abstimmung II, alle Videos.

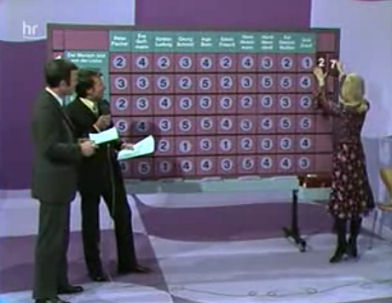

1970

1970 wagte der Hessische Rundfunk das Experiment, auch zwei Frauen an der bedeutsamen Entscheidung mitwirken zu lassen, was vermutlich Anlass für Hans-Otto Grünefeld war, die Verantwortung dieser Runde eindringlich zu betonen:

Diese zwei Damen und fünf Herren, die sich auf dem Schlagermarkt auskennen, die auch den Grand-Prix Eurovision genau kennen, haben sich verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen das Lied für Amsterdam auszuwählen. Es geht nicht darum, meine Damen und Herren, ein Lied herauszufinden, das etwas kommerziell die größten Chancen hätte oder das besondere Quaältitä speziell auf dem deutschen Markt hätte. Es geht darum, das Lied auszuwählen, das auf diesem internationalen Festival, diesem speziellen Grand-Prix Eurovision, für die ARD bestehen kann. Die Komponisten, die sich hier im Wettbewerb befinden, können versichert sein, dass jedes Jurymitglied in völliger Unabhängigkeit seine Entscheidung treffen kann und wird. Alle Prognosen, alle Spekulationen, die in den letzten Tagen erschienen sind, sind ohne Bedeutung für diese Jury.

Kein Wunder, dass das Publikum auf spezielle Erlaubnis zum Klatschen wartete, als die Entscheidung feststand: Katja Ebstein, „Wunder gibt es immer wieder“.

Abstimmung I, Abstimung II, alle Videos.

1971

Mit Günther Schramm als Moderator kamen die Jury aus ihrem Kabuff, und neben Fachjuroren gab es auch Junior-Juroren unter 25!

Herr Peter Fischer ist Medizin-Student und Hobby-Schlagzeuger!

Fräulein Guttmann ist Sprachschülerin — und: Sie spielen Violine!

Fräulein Ludwig studiert und will Musiklehrerin werden.

Herr Schmidt, Sie sind Medizin-Student und Hobby-Schlagzeuger.

Fräulein Inge Stein, Studentin der Germanistik und Politologie. Und Sie spielen auch die Violine!

Es war die Zeit der wilden Blue-Box-Effekte, deshalb unbedingt auch den Abspann ansehen.

Abstimmung I, Abstimmung II, alle Videos.

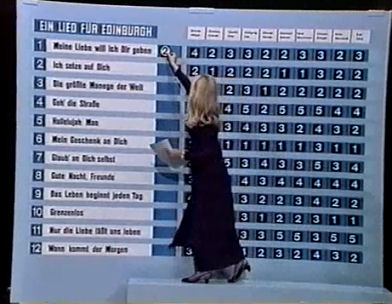

1972

Wenn Sie nur in ein Jahr hineinschauen wollen, nehmen Sie 1972, allein schon wegen der Übergardinen-Krawatten-Kombination von Renate Bauer, die mit Karin Tietze-Ludwig moderierte und auch die Juroren aufrief:

Und nun Herr Christian Kneisel. Er ist Schüler hier in Berlin, spielt Klarinette und ist Mitglied einer Jazz-Gruppe. Also sehr musikinteressiert.

Unser nächstes Jurymitglied ist Claudia Eder. Sie ist Sängerin mit starken Schwächen für die Popmusik und – Fernsehansagerin.

Und nun Herr Wolfgang Lau. Herr Lau ist Student für industrielle Formgebung. Er ist musikinteressiert, sowohl klassisch als auch modern.

Als letzte aus der Gruppe der musikinteressierten Laien darf ich Ihnen nun Elfriede Natzke vorstellen. Frau Natzke ist Redaktionsassistentin in München. Je nach Stimmung liebt sie Pop, Jazz oder auch klassische Musik.

Wohin es führt, wenn man die Entscheidung aus den bewährten Händen alter Männer in separierten Hinterzimmern nimmt, ist deutlich am Ende der zweiten Abstimmungsrunde zu erkennen: Die Wahl von „Nur die Liebe lässt uns Leben“ quittiert hören, löst erstaunliche Unmutsbekundungen im Publikum aus. Und dann steht Paulchen Kuhn auch noch hilflos auf der leeren Bühne, bis die Mary Roos endlich angerannt kommt und ungefähr zwei Zehntelsekunden Zeit zu verschnaufen bekommt.

Abstimmung I, Abstimmung II, Abstimmung III, alle Videos.

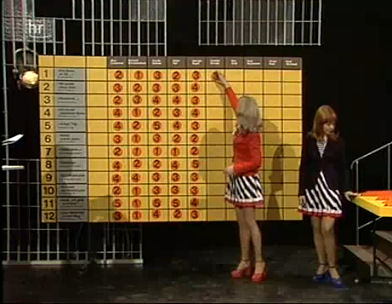

1973

Meine Damen und Herren, und nun kommen wir zum zweifellos spannendsten Teil des heutigen Abends, nämlich zur Wertung der zehn von uns geladenen Jurymitglieder. Es sind dies fünf Unterhaltungsexperten des Fernsehens, drei aus Deutschland, zwei aus dem Ausland, und fünf Pop-interessierte junge Leute, die — teils beruflich, zumindest aber privat — eng mit der Popmusik verbunden sind. Ich werde sie einzeln aufrufen und um ihre Wertung bitten. Eine Kopie ihres Stimmzettels erhält unser Notar, Herr Dr. Fritze, der den Gesamtvorgang im Juryraum beobachtet hat und der auch die Wertung der Jurymitglieder überprüfen wird, wenn sie bei uns vor der Kamera erscheinen. Ich bitte nun Dr. Fritze zunächst. Für den Fall, dass zwei oder mehr Lieder nach Schluss der Stimmabgabe die gleiche Punktzahl erhalten, dann tritt die Jury ein zweites Mal in Aktion, nämlich zu einer Stichwertung. Sollten dann immer noch zwei oder mehr Lieder die gleiche Punktzahl haben, so entscheidet die Stimme des Vorsitzenden der Jury. Es ist dies der Fernsehdirektor des Hessischen Rundfunks, Hans-Otto Grünefeld.

Den kennen wir ja schon.

Grenzenlos verliebt

2008 (Vox). Einstündige Doku-Soap, die Menschen begleitet, die ihre Heimat Deutschland verlassen, um mit ihrem Partner aus einem fernen, fremden Land zusammenzuleben. Bei dieser Variante der ungezählten Auswanderer-Doku-Soaps weigerte sich die Quote allerdings beharrlich, den heimischen Keller zu verlassen, so dass Vox die Beziehung nach zehn Ausgaben, die dienstags um 21.15 Uhr liefen, beendete.