Gegenüberstellung

Heute Nacht wiederholt ProSieben seinen 20.15-Uhr-Film Ladykillers, eine Gaunerkomödie mit Tom Hanks und eine Neuauflage einer Gaunerkomödie von 1955 mit Alec Guinness. Wer dann lieber das Original sehen möchte: Es läuft gleichzeitig im Ersten.

Geh aufs Ganze

1992–1997 (Sat.1); 1999–2003 (Kabel 1). Dauerwerbesendung als tägliche Spielshow mit Jörg Draeger.

Draeger pokert mit Kandidaten um Preise. Die Teilnehmer, die er aus dem Studiopublikum auswählt, haben sich im Wesentlichen zwischen verschiedenen Toren, Kisten oder Umschlägen zu entscheiden, ohne zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Hat sich der Kandidat für etwas entschieden, wedelt Draeger mit Geldscheinen oder lockt mit wieder anderen Toren, Kisten oder Umschlägen, um den Kandidaten dazu zu verführen, sich noch einmal umzuentscheiden. Wer falsch pokert und auf Draegers Schlitzohrigkeit hereinfällt, bekommt den „Zonk“, das Maskottchen der Show, ein Plüschteufel, der die Niete darstellt.

Alle gewonnenen und auch verlorenen Produkte wurden im Anschluss ausführlich beschrieben, um sie zu bewerben. Vorbild war das US-Format „Let’s Make A Deal“. Das eigentlich simple Konzept lebte ganz von Draegers Menschenkenntnis: Er führte die Kandidaten durch ein Wechselbad der Gefühle und spielte mit ihrer Gier einerseits und ihrem Sicherheitsbedürfnis andererseits. Aus dem reinen Glücksspiel machte er scheinbar einen Machtkampf. Als Preise lockten immer wieder Autos, die die Kandidaten so nah vor sich sahen, dass es scheinbar nicht mehr darum ging, es zu gewinnen, sondern es nicht zu verlieren. Draeger trat dann auf wie ein schmieriger Gebrauchtwagenhändler, der mit faulen Angeboten in die Irre führen will, aber leider ein sehr guter schmieriger Gebrauchtwagenhändler ist und einen zwischendurch fröhlich anlächelt und sagt: Hey, ich bin ein schmieriger Gebrauchtwagenhändler! Trauen Sie mir etwa? Trauen Sie mir etwa nicht? Währenddessen brüllte das Publikum dauernd sinnlose Tipps von den Rängen: „Den roten Umschlag!“

Geh aufs Ganze lief täglich um 18.20 Uhr, zwischenzeitlich auch mal um 16.00 Uhr, dann um 18.30 Uhr. Im Januar 1997 wechselte Jörg Draeger zu RTL, und Elmar Hörig übernahm die Moderation der Show, deren Einstellung im selben Jahr nach mehr als 1500 Ausgaben zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossen war. 1999 reanimierte Kabel 1 sie mit neuen Folgen, jetzt wieder mit Draeger als Moderator und Simone Dericks als ständiger Assistentin und weiterhin jeden Werktag im Vorabendprogramm. Die Dauer der Sendung änderte sich bei beiden Sendern mehrfach und schwankte jeweils zwischen 30 und 60 Minuten. Anfang 2002 entfernte Kabel 1 die Show wegen sinkender Marktanteile aus dem täglichen Programm, ließ sie eine Weile pausieren, sendete sie ab August 2002 für einige Wochen zur Primetime, dafür nur noch einmal wöchentlich, donnerstags um 20.15 Uhr. Nach sechs weiteren Folgen im Sommer 2003 sonntags um 19.10 Uhr war endgültig Schluss, laut offizieller Verlautbarung, weil Jörg Draeger seine Fernsehkarriere beenden wolle. Das tat er im Grunde tatsächlich, er moderierte fortan auf Neun Live. Dort durfte er ab März 2004 sogar wieder in bekannter Art zocken, die Sendung hieß nun „Alle gegen Draeger“.

Geheimauftrag für John Drake

1962–1968 (ARD). 47-tlg. brit. Abenteuerserie von Ralph Smart („Danger Man“; 1961–1967).

John Drake (Patrick McGoohan) ist Geheimagent. Er hat keinen festen Auftraggeber, sondern arbeitet wechselweise für den, der seine Dienste benötigt. Zur Durchführung seiner Aufträge reist Drake durch die ganze Welt. Er verabscheut rohe Gewalt und trägt keine Waffe bei sich.

Anders als andere Serien wie Kobra, übernehmen Sie! zu dieser Zeit war Geheimauftrag für John Drake nicht antikommunistisch, sondern eher zynisch: Beide Seiten, der Westen und der Osten, sind korrupt und skrupellos, aber auch ineffizient und unfähig.

Die Serie war ausgesprochen aufwändig produziert und stellte das Vorbild für die James-Bond-Verfilmungen dar. McGoohan sollte zunächst auch die Hauptrolle im ersten Kinofilm spielen, er lehnte aber ab – stattdessen entwickelte und drehte er die Geheimagenten-Serie Nummer Sechs, die ironischerweise damit beginnt, dass er seinen Geheimagentenjob an den Nagel hängt. Die ersten 39 Folgen waren eine halbe Stunde lang und liefen im regionalen Vorabendprogramm. Nach fünf Jahren Pause liefen acht neue Folgen, jetzt 50 Minuten lang und am Abend. Zuschauer in England und den USA konnten von der Neuauflage 45 Folgen sehen. In den USA liefen diese neuen Folgen unter dem neuen Titel Secret Agent.

Geheimnisse unseres Universums

1999–2000 (ZDF). 45‑minütiges Wissenschaftsmagazin von und mit Joachim Bublath, der die Urknalltheorie näher betrachtete, Geheimnisse von Licht und Zeit und andere Rätsel des Weltalls erläuterte.

Sechs Folgen liefen in zwei Staffeln sonntags um 19.30 Uhr.

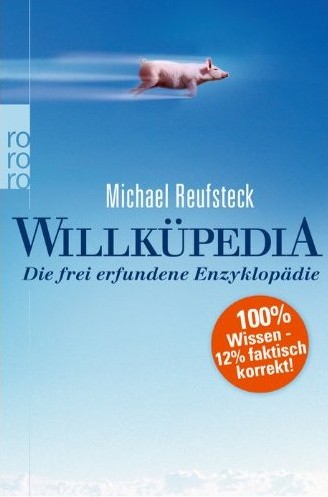

Geht’s noch schlimmer? Thema verfehlt UND Eigenwerbung!

Es gibt was Neues:

Das Neue: Zum ersten Mal geht es in diesem Buch nicht ausschließlich ums Fernsehen.

Das Besondere: In diesem Buch stimmt noch weniger als bei Wikipedia und in der Bild-Zeitung. Und wer es kauft, wird schon bald einen großen Geldgewinn machen und später in den Himmel kommen! (Oh oh, da geht’s schon los…)

Geile Zeit

Ab 12. Oktober 2007 (RTL). Halbstündige Comedyshow mit Bettina Schwarz, Hannah Fuchs, Nele Kiper, Sophie Steiner, Dominik Eisenschmidt, Philippe Modeß, Robert Hofmann und Tom Lass. In den kurzen aneinandergereihten Sketchen geht es ausschließlich um das Leben von Teenagern und jungen Twens, also Schule, Eltern, Jobs und Musik. Noch was? Ach ja: Sex.

Läuft freitags um 22.15 Uhr.

Geisterjagd zu entsprechender Stunde

Menschen und Dämonen aufgemerkt: Nur fünf Jahre nach der US-Ausstrahlung kommen die fehlenden Folgen von Angel — Jäger der Finsternis endlich nach Deutschland! Hauptdarsteller David Boreanaz, heute eher als Ermittlungspartner der Knochenjägerin Bones bekannt, spielte damals den menschenfreundlichen Vampir Angel, einen engen Vertrauten der Vampirjägerin Buffy, der die bösesten Dämonen zur Strecke brachte, aber gegen ProSieben machtlos war. Etwa in der Mitte der Serie ließ der Sender ihn fallen, zeigte viel später halbherzig noch ein paar Folgen mitten in der Nacht und dann keine mehr. Das ist zweieinhalb Jahre her. Bereits vor dreieinhalb Jahren wurde die Serie in den USA eingestellt.

Ab heute zeigt Kabel 1 die beiden noch fehlenden Staffeln der nicht immer ernst gemeinten Geisterjagd montags gegen 0.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.

Gelb spielt eine Rolle

An diesem Wochenende feiert der rote Sender Pro Sieben das gelbe Jubiläum „20 Jahre Simpsons„. Das ist sein gutes Recht, denn jeder Sender kann seine eigenen Jubiläen völlig unabhängig vom tatsächlichen Jahrfestag feiern, wann er will. Deshalb zeigt Pro Sieben zehn von Zuschauern gewählte Episoden in zwei Fünferblöcken: Am Sonntag ab 15.35 Uhr und am Montag ab 20.15 Uhr.

Der tatsächliche Jahrestag ist erst am 19. April. An diesem Datum im Jahr 1987 tauchten die Simpsons erstmals als Kurzfilm in der Tracey Ullman Show auf. Der Zeichner Matt Groening wollte eigentlich seine damals bekannten Häschen-Comics aus der Print-Serie „Life Is Hell“ beisteuern, hörte dann aber eine Viertelstunde vor der entscheidenden Sitzung, dass der Auftraggeber der damals noch ganz neue und kleine Sender Fox war. „Ich hatte nicht die Absicht, meine großartigen Häschen für diesen Sender zu verschwenden, der keine Zukunft hatte. Also habe ich spontan die Simpsons erfunden. Weil ich in Eile war, gab ich ihnen einfach die Namen meiner eigenen Familie und änderte nur Matt in Bart“, erzählte Groening in dieser Woche noch einmal beim William S. Paley Television Festival des Museum of Television & Radio in Los Angeles die Entstehungsgeschichte.

Der Sender ohne Zukunft ist heute einer der größten, und Groenings Schnellschüsse werden in wenigen Wochen mit Matt Dillon und Frasier Crane gleichziehen als langlebigste Primetime-Charaktere in der amerikanischen Fernsehgeschichte. Während Marshal Dillon und Psychiater Frasier allerdings nach zwanzig Jahren abtraten, machen die Simpsons immer weiter: Bis Mai 2008 ist die Serie bereits offiziell verlängert, und niemand zweifelt daran, dass sie auch danach weitergeht.

Ehrlich gesagt ist es aber egal, wann sich das Datum tatsächlich jährt, solange die jetzige Feier dafür sorgt, dass Pro Sieben am Montagabend nicht noch zwei Stunden Gameshow-Marathon zeigt. Und das Schöne ist, dass es noch viele weitere Daten gibt, an denen Pro Sieben in Zukunft 20-jährige Jubiläen feiern könnte, zum Beispiel am 17. Dezember 2009 (20 Jahre Simpsons als eigenständige Serie / US-Sendestart bei Fox), am 28. Februar 2011 (20 Jahre Simpsons in Deutschland / Pay-TV-Sendestart auf Premiere), am 13. September 2011 (20 Jahre Simpsons im deutschen Free-TV / Sendestart im ZDF) und am 24. Januar 2014 (20 Jahre Simpsons bei Pro Sieben).

Wenige Serien waren jemals so global und allumfassend erfolgreich wie Die Simpsons. Auf der ganzen Welt sind sie populär, und aus jedem Bedarfsbereich des täglichen Lebens gibt es Fanartikel, bis hin zum Bart-Simpson-Asthma-Inhalator. Sie zogen nicht nur eine ganze Reihe weiterer Zeichentrickserien wie South Park und Family Guy nach sich, die mit krudem Humor an den Erfolg anknüpfen wollten, sondern beeinflussten in Stil, Tempo und Humor auch Realserien wie Malcolm mittendrin und Scrubs.

Ich gehöre nicht zu den Fans, die der Meinung sind, Die Simpsons seien mit der Zeit schlechter geworden. Im Gegenteil. Wer sich heute eine Episode der ersten Staffel und eine aktuelle hintereinander ansieht, wird diese Meinung ebenfalls verwerfen. Ich gehöre aber grundsätzlich nicht zu jenen, die nur darauf warten, den Niedergang einer Serie herbeireden zu können, wie es Fans bei Desperate Housewives und Lost ja schon in der zweiten Staffel taten. Die Simpsons sind, wie der Rest des US-Fernsehens, heute schneller, hintergründiger und vielschichtiger als vor 20 Jahren.

Ein Grund für den anhaltenden Erfolg der Simpsons ist ihre nach wie vor hohe Qualität und Aktualität, mit der sie auf Ereignisse aus den Nachrichten und den Medien eingehen. Der andere ist der Gewohnheitsfaktor. Die Simpsons wirken, als gebe es sie wie die Tagessschau und Wetten, dass…? schon immer. Und für viele jüngere Zuschauer ist das sogar wahr.

Ein Grund für den ursprünglichen Erfolg ist die reichhaltige Mischung, die so viele Zielgruppen gleichzeitig ansprechen kann. Formal sind Die Simpsons eine klassische Familiensitcom. Diesen Rahmen füllen sie mit hintergründiger Satire ebenso wie mit vordergründigen Kalauern. Wer das eine nicht kapiert, freut sich am anderen. Wer einen Film nicht gesehen oder ein Buch nicht gelesen hat, wer oder einen Prominenten oder amerikanische Eigenheiten nicht kennt, wer sich mit US-Politik und Popkultur nicht auskennt, versteht möglicherweise eine Anspielung nicht, bemerkt aber gar nicht, dass er etwas verpasst, sondern ordnet es als ganz normalen Dialog ein. Ebenso merkt man der deutschen Fassung erst im Direktvergleich mit dem Original an, wie viele Witze einfach aus Unkenntnis oder Schlamperei wegsynchronisiert wurden, denn es bleiben noch genug andere übrig. Deshalb sind die Simpsons sowohl bei Kindern, als auch bei höher gebildeten Erwachsenen, und sowohl im Ursprungsland Amerika, als auch in Deutschland so populär.

Eine andere Erklärung steht im Buch „752 Things We Love To Hate (And Hate To Love) About TV“ der Television-Without-Pity-Autorinnen Tara Ariano und Sarah D. Bunting: „Any fictional family that can so efficiently piss off both George H. W. Bush and Bill Cosby must be doing something right.“

Der verstorbene Simpsons-Übersetzer Ivar Combrinck hätte den Satz vermutlich so ins Deutsche übertragen: Eine fiktive Familie, die so effizient mit George H. W. Bush und Bill Cosby zur Toilette geht, muss irgendwann rechts abbiegen.

Gelbe Gefahr für Mitbewerber

Vielleicht ärgert sich heute ein ProSieben-Programmplaner, dass man Die Simpsons nicht schon viel früher in die Primetime gehoben hat.

Gut, vor acht Jahren liefen ebenfalls mal neue Folgen am Montagabend, damals um 21.15 Uhr, aber seit sechseinhalb Jahren wohnten diese Simpsons wieder exklusiv im Vorabendprogramm. Sechseinhalb verschwendete Jahre.

Zum Start der neuen Staffel erreichte die Serie gestern ungekannte Einschaltquoten: Glatt drei Millionen Menschen sahen die zweite der beiden neuen Folgen, unwesentlich weniger die erste. Das sind mehr als doppelt so viele Zuschauer wie sonst am Vorabend, was zunächst nur mittelverwunderlich ist, weil um 20.15 Uhr ja insgesamt deutlich mehr Menschen fernsehen als am Vorabend. Interessant ist deshalb, dass auch der Marktanteil von 19 Prozent in der frei erfundenen werberelevanten Zielgruppe deutlich über dem lag, was Die Simpsons am Vorabend erreichen. Dabei war die Konkurrenz nicht einmal klein: Im direkten Gegenprogramm liefen Wer wird Millionär?, CSI: NY und der Sat.1-Eventzweiteiler Wir sind das Volk – Liebe kennt keine Grenzen. Alle wurden geschlagen, Marktführer waren Die Simpsons. Eine Serie, die das ZDF einst für ein Kinderprogramm hielt, hat sich im Hauptabendprogramm etabliert.

Natürlich muss sich zeigen, ob sich diese Quoten in den nächsten Wochen halten können, wenn jeweils nur noch eine neue Folge gepaart mit einer Wiederholung kommt. Dass ein großer Neugiereffekt, der wieder abflauen könnte, gestern eine besondere Rolle gespielt haben könnte, ist allerdings eine absurde Vorstellung bei einer Serie, die seit 18 Jahren bei uns läuft und schon 400 Folgen auf dem gelben Buckel hat.

Geld oder Liebe

1989–2001 (ARD). Große Abendspielshow mit Jürgen von der Lippe.

Spiele für Singles mit je, drei Frauen und drei Männer, die einen außergewöhnlichen Beruf, ein kurioses Hobby oder eine ungewöhnliche Fähigkeit haben. Die jeweils anderen fünf Kandidaten müssen diese aus drei vorgegebenen Möglichkeiten erraten. Von der Lippe erzählt frei, übertreibt, Fachwissen sprudelt aus ihm heraus, und nach beispielsweise einem umfassenden Biologieexkurs schließt er mit den Worten: „Aber das wissen Sie natürlich alles“. Nach der jeweiligen Raterunde folgt ein erklärender Film über das Hobby oder den Beruf oder eine Bühnenvorführung des Kandidaten.

Daneben gibt es weitere Aktionsspiele, lustige Partyspielchen, eine Mischung aus Dalli Dalli und Kindergeburtstag, die die Kandidaten einzeln oder in wechselnden Paarungen gegeneinander bestreiten. Für richtige Antworten oder gewonnene Spiele gibt es Geld. Erst am Ende der Show werden die erspielten Beträge eingeblendet. Die Kandidaten müssen sich dann für „Geld“ oder „Liebe“ entscheiden und ein entsprechendes Schild hochhalten.

Entscheiden sie sich für „Geld“, bekommen sie den doppelten erspielten Betrag, in der Regel zwischen 500 und 2500 Mark. Entscheiden sie sich für „Liebe“, bekommen sie ihr erspieltes Geld nicht, haben aber die Chance auf eine höhere Summe: Die Fernsehzuschauer wählen per TED das Siegerpaar des Abends. Diese beiden Sieger gewinnen je 5000 Mark. Wählt das Publikum einen Kandidaten in das Gewinnerpaar, der sich zuvor für „Geld“ entschieden hat, geht dessen Anteil in den Jackpot und erhöht die Gewinnsumme für das Siegerpaar der nächsten Sendung. Die Kandidaten, die „Liebe“ gewählt, aber nicht gewonnen haben, bekommen als Trostpreis Fanartikel von Geld oder Liebe. Über diese scherzte von der Lippe stets, dass man sie zwar nicht kaufen könne, ihr Schwarzmarktwert aber enorm hoch sei.

Von der Lippe hatte die Show gemeinsam mit Wendelin Haverkamp konzipiert. Es war eine der wenigen Sendungen im deutschen Fernsehen, die nicht von einem ausländischen Vorbild adaptiert wurden. Die jedes Mal anderen Spiele dachte sich Klaus de Rottwinkel aus, der auch die Spiele für Alles nichts oder?! erfand. Lediglich das „Kiosk-Spiel“ war eine feste Einrichtung: Ein Kandidatenpaar steht in einem Kiosk, an dessen Front über den Köpfen des Paares Begriffe erscheinen, die nur das Studiopublikum sehen kann. Das muss diese Begriffe durch Gesten oder Geräusche darstellen, und die Kandidaten müssen sie erraten. Von der Lippe bedient dabei die mechanische Begriffsanzeige mit einem großen Hebel. Weil in jeder zweiten Sendung die Anzeige oben hängen blieb und per Hand nachgeholfen werden musste, wurde nicht etwa eine computergesteuerte Digitalanzeige, sondern ein ständiger Hochsitz eingeführt. Auf dem nahm anfänglich einer der Assistenten („Die international Erfahrenen“) von der Lippes Platz, später immer ein Zuschauer, der dem Gerät den nötigen Schubs geben konnte.

Zu Beginn jeder Show erzählte Jürgen von der Lippe selbst ein paar Witze und las Witze vor, die ihm Kinder geschickt hatten. Dafür erhielten sie eine Flasche Schokolinsen, später kamen zwei Plüschtiere dazu. Zu den Maskottchen der Show waren inzwischen der Geld-Otter und der Otter Liebe geworden (die Erklärung liegt im Titel: „Geld Otter Liebe“). Weitere kleine Elemente ergänzten die Spielrunden, gerne etwa ein Fotowettbewerb, bei dem die Zuschauer zu vorgegebenen Oberthemen Bilder einsandten, denen von der Lippe dann witzige Untertitel gab. Das Saalpublikum stimmte anschließend über das Siegerbild ab.

Ein Ritual waren von der Lippes nicht enden wollende Anmoderationen für die in den Showblöcken auftretenden Künstler, deren komplette Biografie er referierte und deren Musik er stets in den allerhöchsten Tönen lobte. Der sonst scheinbar so alberne Showmaster demonstrierte durch die Auswahl der musikalischen Gäste eine enorme Musikkompetenz. Er lud überwiegend unbekannte Künstler mit eingängigen, aber anspruchsvollen Liedern ein. Der Auftritt in Geld oder Liebe bescherte vielen Musikern einen Hit in den Charts, wenn auch nicht unbedingt noch einen Folgehit. Bekannt wurden hier u. a. Soraya („Suddenly“), Natalie Imbruglia („Torn“), Jonny Lang („Lie To Me“), Dakota Moon („Another Day Goes By“) und Eagle-Eye Cherry („Save Tonight“). Geld oder Liebe war die Sendung, die – mehr noch als Wetten, dass…? –Menschen dazu brachte, am folgenden Montag in die Plattenläden zu gehen.

Ein weiteres Ritual war die ausführliche Erklärung der Endziffernzuteilung für die Telefonabstimmung per TED. Bei drei männlichen und drei weiblichen Kandidaten gab es neun Möglichkeiten der Paarbildung, jede mögliche Konstellation hatte ihre eigene Endziffer. Sie waren auf einem Schaubild zugeordnet, über das von der Lippe ausführlich referierte und per Stichprobe im Studiopublikum testete, ob das nun alles verstanden worden sei. Für richtige Antworten bekamen die Zuschauer ein „Gläschen Sekt“.

Das Geheimnis der leisen Show war ihre Warmherzigkeit. Wer am Ende wie viel gewinnen würde, war die ganze Sendung über zweitrangig. Es ging darum, einen geselligen Abend mit sympathischen Gästen zu erleben, für die von der Lippe ein ähnlich aufrichtiges Interesse zeigte wie für die auftretenden Musiker. Zu den vielen Ritualen der Show gehörte auch von der Lippes Satz, wenn er jemanden verabschiedete: „Wir sehen uns ja gleich noch nach der Sendung“. Wenn er auf die Bühne kam, berührte er in einer merkwürdig liebevollen Geste die Haare mehrerer Leute im Publikum, an denen er vorbeikam. Er nannte dies „Handauflegen“. Ähnlich wie bei So isses machte die Einbeziehung der Zuschauer zu Hause durch kreative Aktionen aller Art einen wesentlichen Teil der Sendung aus.

Die Live-Sendung Geld oder Liebe lief zu Beginn donnerstags um 21.03 Uhr als 87-Minuten-Show. Im Februar 1993 wanderte sie auf den begehrten Samstagabend-Sendeplatz um 20.15 Uhr, wurde nach und nach auf etwa zwei Stunden verlängert und zu einer der erfolgreichsten Shows in der ARD. 1994 erhielt sie den Grimme-Preis.

Nach 90 Ausgaben nahm von der Lippe seinen Hut und hängte ihn zu Sat.1.