Die deutschen Fernsehpreise

Stellen Sie sich vor, Thomas Gottschalks Gäste kommen aus der Tür, und keiner klatscht. Harald Schmidt und Oliver Pocher sind lustig, aber keiner lacht. Günther Jauch empfiehlt den Publikumsjoker, aber keiner ist da.

Fernsehshows sind darauf angewiesen, den Saal voller Menschen zu haben, die hörbar reagieren, damit die große Show-Atmosphäre überhaupt erst aufkommen kann. Die Macher der Shows haben von der Anwesenheit des Publikums deshalb wesentlich mehr als das Publikum. Für die Zuschauer ist die Anwesenheit im Studio meistens eine nette Sache, für die Produzenten ist sie existenziell. Deshalb gilt es, dem potenziellen Publikum den Besuch so schmackhaft wie möglich zu machen, zum Beispiel durch niedrige Eintrittspreise.

Hier sind einige Beispiele, wie viel Sie bezahlen müssen, um deutsche Fernsehshows im Studio oder in der Halle zu sehen. Alle Preise in Euro inkl. Bearbeitungsgebühr.

| Wetten, dass…? | 30,– bis 50,– |

| Genial daneben | 15,50 |

| TV Total | 20,– |

| Mario Barth präsentiert | 21,50 |

| Schmidt & Pocher | 19,50 |

| Wer wird Millionär? | 19,– bis 24,– |

Und so viel bezahlen Sie für einige der populärsten amerikanischen Fernsehshows. Alle Preise in US-Dollar inkl. Bearbeitungsgebühr:

| Late Show with David Lettermann | 0,– |

| Late Night with Conan O’Brien | 0,– |

| Daily Show with Jon Stewart | 0,– |

| The Colbert Report | 0,– |

| Saturday Night Live | 0,– |

| Who Wants To be A Millionaire? | 0,– |

Hm. Sieht aus, als schätzten die Amerikaner die Bedeutung des Publikums etwas anders ein als die Deutschen. Oder sie sind einfach freundlichere Geber.

Was sonst noch über die amerikanischen Shows interessant ist, steht im Buch „New York für Fern-Seher“, und hier erfahren Sie, wer dafür wie viel bezahlen muss. Alle Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer.

| Insa T., Hann. Münden | 0,– |

| Klaus S., Lingen | 0,– |

| Simon T., Ennepetal | 0,– |

| Michael S., Münster | 0,– |

| Norman S., München | 0,– |

| alle anderen | 12,95 |

Insa, Klaus, Simon, Michael und Norman sind die ausgelosten Gewinner unseres Gewinnspiels. Die Lösungen waren:

1) Late Show with David Letterman (Ed Sullivan Theater am Broadway in New York, hier wird die Show aufgezeichnet)

2) Will & Grace (Puck Building, hier hat Grace Adler ihr Designstudio)

3) King of Queens (Unisphere-Weltkugel in Flushing Meadows, zu sehen im Vorspann)

Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und viel Spaß mit dem Buch, herzlichen Dank an alle fürs Mitmachen, und ebenfalls einen großen Dank für das Lob für unsere kleine Seite, das in vielen Mails mitkam!

Die deutschen Schlagerfestspiele

1961–1966; 1994; 1997—1999 (ARD). Jährlicher abendfüllender Schlagerwettbewerb.

Zwölf Interpreten treten mit ihren Liedern gegeneinander an, eine Jury und das Saalpublikum im Kursaal in Baden-Baden bestimmen den Sieger. Wer in den ersten Jahren gewann, hatte einen sicheren Hit, der in der Regel zum Evergreen wurde. Zu den Siegertiteln der 60er Jahre gehörten „Zwei kleine Italiener“ von Conny Froboess, „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ von Gitte, „Liebeskummer lohnt sich nicht“ von Siw Malmkvist, „Mit 17 hat man noch Träume“ von Peggy March und „Beiß nicht gleich in jeden Apfel“ von Wencke Myhre.

1994 und ab 1997 in drei aufeinanderfolgenden Jahren kehrte die Show ins Abendprogramm zurück, jetzt moderiert von Dieter Thomas Heck und produziert von seiner Firma Dito Multimedia. Der Stellenwert war nicht mehr der gleiche, 1999 z. B. gewannen Rosanna Rocci und Michael Morgan mit dem Titel „Ich gehör zu dir“. Eben.

Die kleinen Strolche

1967-1998 (ZDF, ARD, Pro Sieben). US-Slapstickreihe („Our Gang“/“The Little Rascals“/“The Mischief Makers“; 1922-1944).

Eine Gruppe von rotzfrechen Nachbarskindern spielt Erwachsenen Streiche, gerät in haarsträubende Situationen, stellt die gefährlichsten Dinge an – und muss am Ende schlimmstenfalls mit einer Tracht Prügel rechnen, die das Abenteuer unbedingt wert war.

Die ersten Mitglieder der Knirpsbande waren der dicke Joe Cobb, die hübsche Mary Kornman, der schwarze Allen Hoskins, genannt Farina, der sommersprossige Mickey Daniels, der reiche Jackie Condon, der freche Ernie und der Hund Pete mit dem unverwechselbaren eingekringelten linken Auge. Produzent Hal Roach, der auch Stan Laurel und Oliver Hardy entdeckte, rief die Serie 1922 ins Leben. Mit verschiedenen Darstellern produzierte er bis 1944 insgesamt 221 Episoden unter den Titeln „Our Gang“ und „The Little Rascals“. Die meisten der knapp viertelstündigen Episoden waren Stummfilme. Ihren Weg nach Deutschland fanden sie über die Version „The Mischief Makers“, die ideal für den internationalen Vertrieb war, weil die Texttafeln herausgeschnitten und die Filme mit neuer Musik und Geräuschen vertont worden waren. Der Schauspieler und Kabarettist Jürgen Scheller textete deutsche Kommentare dazu, die er selbst sprach.

Das ZDF zeigte ab 1967 in unregelmäßigen Abständen mehrere Staffeln mit großem Erfolg am Sonntagnachmittag. Die Erkennungsmelodie begann so: „Auf die Plätze, fertig, los! Omas Stiefel sind zu groß! Hip hip juche hurra, jetzt sind wir wieder da, hip hip juche hurra, das ist doch sonnenklar!“

In den 70er-Jahren liefen mehrere synchronisierte Tonfilme aus der Reihe in Erstausstrahlung sowohl in der ARD als auch beim ZDF. 20 Jahre später zeigte Pro Sieben unter dem gleichen Titel eine kolorierte Version mit insgesamt 53 neu synchronisierten Tonfilmen aus der Reihe. 1982 entstand zudem eine 17-teilige US-Zeichentrickserie.

Etliche Folgen sind auf DVD erhältlich.

Die kurze Politkarriere des Stephen Colbert

Harald Schmidt spielt Theater und tritt in allen Fernsehsendungen als Gast auf, die es nicht verhindern können. Thomas Gottschalk gibt Interviews, in denen er neue Fernsehgenres in die Pfanne haut, nur um wenig später selbst ein solches zu moderieren. Johannes B. Kerner lädt Eva Herman ein. Stefan Raab singt beim Eurovision Song Contest und lässt sich von Regina Halmich verhauen. Elton läuft als Spätfolge den Marathon in New York.

Fernsehstars tun viel, um Aufmerksamkeit in einer Größenordnung auf sich zu ziehen, die ihre alltäglichen Shows nicht mehr bekommen. Der amerikanische Late-Night-Satiriker Stephen Colbert ging einen Schritt weiter. Er wollte bei der Vorwahl im US-Bundesstaat South Carolina als Präsidentschaftskandidat antreten.

Eigentlich hatte Colbert die zusätzliche Aufmerksamkeit nicht nötig. Seine abendliche Show The Colbert Report bei Comedy Central ist erst zwei Jahre auf Sendung und wirkt nicht so, als drohe ihr bereits ein Abnutzungseffekt. Aber es war konsequent. Viermal die Woche spielt Colbert den harten Patrioten, dem nichts als sein Land am Herzen liegt. Er parodiert vor allem den rechten Fox-News-Channel-Moderator Bill O’Reilly, aber auch alle anderen Konservativen. Wie sonst sollte er seine Rolle untermauern, wenn nicht durch eine Präsidentschaftskandidatur? Denn so normal es in Amerika ist, dass Entertainer für politische Ämter kandidieren (einer der republikanischen Favoriten für die Präsidentschaftskandidatur ist der Law & Order-Darsteller Fred Thompson), Colbert meinte seine Kandidatur garantiert nicht ernst.

Den Hauch der Macht spürte Colbert bereits, als er im April 2006 als geladener Redner beim offiziellen Jahresdinner des Pressecorps des Weißen Hauses in Washington auftrat — ausgerechnet er, der in seinen Sendungen auf satirische Weise den Präsidenten angreift, stand fünf Meter neben ebendiesem und tat ebendies: Er griff ihn satirisch an.

Dieser Mann steht zu seiner Meinung. Er ist kein Umfaller. Er hält mittwochs noch an den gleichen Grundsätzen fest wie montags. Ganz egal, wie sehr sich am Dienstag die Faktenlage geändert hat.

Von seinem eigenen Publikum ist Colbert weniger Stille gewohnt. Hier wurde es eisig, George Bushs Lachen fror immer mehr ein. Doch Colbert zog seine Nummer durch. Der Mitarbeiter des Pressecorps, der für die Einladung verantwortlich war, gab später zu, Colberts Sendung noch nie aufmerksam gesehen zu haben. (Video hier.)

Colberts Fans sind treu und folgen ihm fast fanatisch. Überraschend war jedoch, dass ihm in der vergangenen Woche selbst in repräsentativen Umfragen bis zu 13 Prozent der Stimmen vorhergesagt wurden, sollte er zum Beispiel in einer hypothetischen Wahl als unabhängiger Kandidat gegen Hillary Clinton und Rudolph Giuliani antreten.

Doch Colbert wollte nicht unabhängig antreten. Er wollte auf der demokratischen Liste stehen. Und gleichzeitig auf der republikanischen. Theoretisch wäre das sogar möglich gewesen, wenn er die nötige Unterstützung in beiden Lagern gehabt hätte und die erforderlichen Summen bezahlt hätte, die die Parteien quasi als Aufnahmebeitrag für ihre Kandidatenlisten verlangen. Ed Koch, der damalige Bürgermeister von New York, kandidierte 1982 gleichzeitig für die demokratische und die republikanische Partei und wurde mit 75 Prozent der Stimmen gewählt.

Die 2.500 Dollar an die Demokraten hat Colbert bezahlt. Die 35.000 Dollar, die die Republikaner wollten, zahlte er nicht. Dennoch wird Colbert jetzt auf keiner der beiden Listen stehen, denn das verantwortliche demokratische Komitee befand mehrheitlich (aber nicht einstimmig), Colbert sei kein ernstzunehmender Kandidat.

Dabei hatte er sich doch solche Mühe gegeben. Am Wochenende zuvor war er in South Carolina gewesen, hatte „Wahlkampf“ betrieben und zum Volk gesprochen.

Falls das Finanzamt fragt: Wir machen das hier jede Woche!

Auch dem Publikum seiner Fernsehshow gegenüber gab er sich betont staatsmännisch. Als vergangenen Dienstag Colbert kurz vor dem Beginn der Sendung noch Fragen der Zuschauer beantwortete, wies ihn der Regisseur darauf hin, dass es in zwei Minuten losgehe, und Colbert blieb ganz in seiner Rolle.

In zwei Minuten? Sag mir Bescheid, wenn es losgeht! Bis dahin möchte ich hier unten beim Volk bleiben!

Hat Colbert nun von diesem PR-Stunt profitiert oder nicht? Klar hat er. Seine Show mag die zusätzliche Aufmerksamkeit nicht unbedingt nötig gehabt haben, aber dann ist da ja noch Stephen Colberts neues Buch „I Am America (And So Can You)“. Es führt die Nonfiction-Bestsellerliste der New York Times an und verkauft sich bei Amazon derzeit besser als Harry Potter.

Die Mutter aller Fehlentscheidungen

Nach Ansicht des Serienfinales von How I Met Your Mother ziehe ich meine Einschaltempfehlung für die letzte Staffel zurück.

Zu spät, oder?

Nun gut.

Spoiler-Warnung: Die nachfolgende Empörung enthält etliche Angaben zum Inhalt der letzten Folge von How I Met Your Mother. Falls Sie sie noch nicht gesehen haben, bitte auch nicht gucken.

Puh, vielleicht doch noch früh genug.

Als langjähriger Fan der Serie fühle ich mich verhöhnt. Ins Gesicht geschlagen.

Neun Jahre lang geht es um die Frage, wer denn nun die Mutter von Ted Mosbys Kindern ist, seine Traumfrau, die Liebe seines Lebens. Und fast eine komplette Staffel geht es am Ende um die Hochzeit von Barney und Robin. Schließlich ist Teds große Liebe ganz zum Schluss aber doch schon wieder Robin, die Liebe auf den ersten Blick aus der Pilotfolge, weil sie inzwischen von Barney geschieden und die gerade erst eingeführte Mutter von Teds Kindern schon wieder tot ist.

Das Hauptproblem, das ich mit diesem Schluss habe, ist nicht, dass am Ende Ted und Robin das Traumpaar sind, sondern wie es dazu kam. Vor allem: Wie schnell. Es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Nach acht Staffeln hätte ich damit vielleicht noch leben können. Aber dann ging es, ich wiederhole mich, DIE GANZE NEUNTE STAFFEL um EIN EINZIGES WOCHENENDE, an dem BARNEY UND ROBIN heiraten. Und zehn Minuten später sind drei Jahre rum und die beiden geschieden. Immerhin bekamen die beiden einen eigenen Handlungsstrang. Die Titelfigur der Serie, die Mutter von Teds Kindern, ließ man ganz beiläufig in einem Nebensatz sterben. Zu Beginn des nächsten Satzes geht das Leben schon weiter, denn irgendwann muss die Trauer ja auch mal vorbei sein. 22 Folgen für ein Wochenende. 42 Minuten für die nächsten 17 Jahre.

Dieser hingerotzte Serientod ist nicht einmal auf handwerkliches Unvermögen der Macher Craig Thomas und Carter Bays zurückzuführen. Dass sie in der Lage sind, große emotionale Momente zu inszenieren, zeigten sie mehrfach im Lauf der Serie, zum Beispiel beim Tod von Marshalls Vater. Es lag eher am Unwillen. Daran, dass die Autoren nicht wahrhaben wollten, dass ihnen ihre eigene Serie entglitten ist.

Ja, es ging einst einmal darum, mit wem Ted eines Tages glücklich werden würde. Deshalb war auch bereits während der zweiten Staffel die Sequenz mit den Kindern gedreht worden, die nun in die Schlussszene hineingeschnitten wurde, in der sie ihren Vater ermutigen, wieder auf Robin zuzugehen. (Man musste das frühzeitig drehen, denn es war damals nicht klar, wie lange die Serie laufen würde, und die Kinder-Darsteller drohten erwachsen zu werden.)

Auf diese Weise banden sich die Macher an eine Entscheidung, die sie vor acht Jahren getroffen hatten, weil sie nicht bereit waren, zu erkennen oder anzuerkennen, dass ihre Serie eben nicht mehr die von vor acht Jahren war. Damals wäre das Ende sicher passend und angemessen gewesen. Heute nicht mehr. Weil sich die Serie längst von Ted als Mittelpunkt wegbewegt hatte. Weil längst Barney und Robin und Marshall und Lily die besseren Geschichten und lustigeren Gags hatten. Weil schon lange nicht mehr Ted, sondern Barney der Star und Sympathieträger der Serie war. Um das zu merken, hätten Thomas und Bays ihre eigene Serie vielleicht einfach mal ansehen müssen, statt stur, aber auf Riesenumwegen, mit Tunnelblick auf ihr langjähriges Ziel zuzusteuern. Man muss seine Pläne auch mal ändern können.

Einen ähnlichen Fall gab es schon einmal, aber mit dem gegenteiligen Ausgang. Damals war der Autor in der Lage, die Zeichen der Zeit zu erkennen und sich der Entwicklung seiner Serie zu unterwerfen. Das war Kevin Williamson, der Schöpfer von Dawson’s Creek. Von Anfang an war damals alles darauf ausgerichtet, dass am Ende Dawson (James van der Beek) und Joey (Katie Holmes) zusammenfinden würden. Doch auch in jenem Fall entwickelte die Serie eben im Lauf der Jahre weiter, und schließlich überraschte sie zwar damit, dass sich Joey nicht für die Titelfigur Dawson entschied, sondern für den gemeinsamen Freund Pacey (Joshua Jackson), ließ aber auf diese Weise die Mehrheit der Fans zufrieden zurück.

How I Met Your Mother ist das zumindest in meinem Fall nicht gelungen.

Ich bleibe dabei: In ihrer Gesamtheit war How I Met Your Mother eine der witzigsten, innovativsten, originellsten, charmantesten, schrägsten und überhaupt besten Serien, die ich je gesehen habe. Daran werde ich mich noch lange erinnern. Und diese Erinnerung ist alles, was mir bleibt. Denn mit diesem Finale ist nicht nur die Mutter, sondern auch die Serie für mich gestorben.

Die Nanny

1995–2000 (RTL). 146‑tlg. US-Sitcom von Fran Drescher und Peter Marc Jacobson („The Nanny“; 1993–1999).

Fran Fine (Fran Drescher) findet bei dem verwitweten Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy) eher versehentlich Arbeit als Kindermädchen für seine Töchter Maggie (Nicholle Tom) und Gracie (Madeline Zima) und seinen Sohn Brighton (Benjamin Salisbury) – eigentlich wollte sie Kosmetik an der Tür verkaufen, doch Sheffield hielt sie für eine Bewerberin auf die freie Stelle. Mit ihrer derben Art und der schrillen Stimme bringt die aufgetakelte Fran den vornehmen Haushalt völlig durcheinander. Sie verliebt sich in Mr. Sheffield und möchte ihn heiraten – oder notfalls irgendwen. Aber auch C. C. Babcock (Lauren Lane) hat es auf ihn abgesehen. Sie ist seine Geschäftspartnerin – und chancenlos.

Sheffields vorlauter und neugieriger Butler Niles (Daniel Davis) mischt sich in alles ein. Das tut auch Frans jüdische Mischpoke, allen voran die verfressene Mutter Sylvia (Renee Taylor) und Großmutter Yetta (Ann Guilbert). Val Toriello (Rachel Chagall) ist Frans beste, aber dumme Freundin. Niles und C. C. verbindet eine innige Hassliebe. Jedem der beiden fehlt etwas, wenn sie nicht gehässig zueinander sein können (C. C.: „Ich kam einfach nicht aus dem Bett heute Morgen.“ – Niles: „Oh, hat wieder jemand einen Felsbrocken auf Ihren Sarg gelegt?“). Zwischen Fran und Mr. Sheffield knistert es mal lauter, mal leiser, zwischendurch sagt er ihr sogar, dass er sie liebt, aber das tut er nur, weil beide in einem Flugzeug sitzen, von dem sie glauben, dass es abstürzt, und als das nicht der Fall ist, nimmt er es zurück. Der Vorfall wird fortan nur als „die Sache“ erwähnt. Nach Jahren finden Fran und Maxwell schließlich zueinander und heiraten. Am Ende bekommt Fran von ihm Zwillinge, C. C. und Niles – und die Familie zieht von New York nach Kalifornien, weil Max Fernsehproduzent wird.

Die Serie lief zunächst im Nachmittagsprogramm am Wochenende und ab Januar 1999 werktags um 17.00 Uhr. Dort wurde sie auch nach ihrem Ende weiterhin in Dauerschleife wiederholt. Kurz nachdem Die Nanny im Juli 2002 zum neunten Mal von vorn begonnen hatte, ersetzte RTL sie durch Wiederholungen von Hör mal, wer da hämmert. Die Nanny wiederholte fortan Vox.

Die Puff-Schmach

Einer der Vorteile, nicht vor dem Fernseher, sondern direkt im Studio Sendungen wie Late Show with David Letterman oder The Daily Show with Jon Stewart zu erleben, ist der, dass man endlich mal alles kapiert, was die Herren von sich geben. Letterman und Stewart lieben es, zu Beginn der Sendung kurze Bemerkungen zu machen, die sich auf etwas beziehen, das vor der Sendung geschehen ist, beim Warm-Up mit dem Studiopublikum. Bemerkungen, die außer für Menschen im Studiopublikum für niemanden so recht nachzuvollziehen sind.

Vor fast fünf Jahren lief ich den New York City Marathon. Es war das Jahr, in dem Sean Combs alias Puff Daddy alias P. Diddy ebenfalls mitlief – und ein paar Minuten vor mir im Ziel ankam.

Weil Jon Stewart wenige Tage später vor der Sendung sein Publikum fragte, ob jemand am Marathon teilgenommen habe, erzählte ich ihm von dieser Schmach. Fünf Minuten später in der Sendung erzählte er es gleich weiter.

Und warum berichte ich das so viele Jahre später?

Erstens, weil es immer einen Hinweis wert ist, dass das Komplettarchiv aller bisherigen Folgen der Show mit Jon Stewart kostenlos online zum Anschauen bereitsteht.

Und zweitens natürlich, weil „New York für Fern-Seher“, das Buch mit vielen weiteren Anekdoten über Fernsehshows in New York, Tipps, wie man an Tickets kommt, und Wegbeschreibungen zu bekannten TV-Schauplätzen hier geradewegs auf Ihre Bestellung wartet.

Oder Sie gewinnen es einfach.

Unser Spiel läuft noch bis Freitagmittag um 12.00 Uhr.

Die Rivalen von Sherlock Holmes

1974–1975 (ARD); 1977 (DFF 2). 17-tlg. brit. Krimireihe („The Rivals Of Sherlock Holmes“; 1971).

In abgeschlossenen und voneinander unabhängigen 50-minütigen Episoden klären verschiedene Detektive Kriminalfälle im London um die Wende vom 19. zum 20. Jh. auf. Wechselnde Darsteller spielten die Hauptrollen. Die Buchvorlagen stammten von unterschiedlichen Autoren, die zwischen 1891 und 1914 veröffentlicht hatten – also zu der Zeit, als Arthur Conan Doyle seinen Sherlock Holmes ermitteln ließ. Die Serie wurde auf Video gedreht.

Zehn Folgen zeigte die ARD im regionalen Vorabendprogramm, weitere sieben der DFF und die restlichen neun gar niemand.

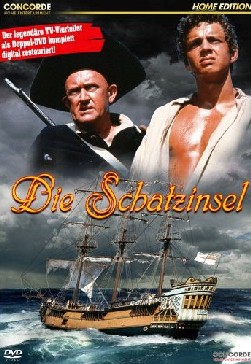

Die Schatzinsel

1966–1967 (ZDF). 4‑tlg. dt.‑frz. Abenteuerserie von Walter Ulbrich nach dem Roman von Robert Louis Stevenson, Regie: Wolfgang Liebeneiner.

Im Jahr 1758 findet der 18‑jährige Jim Hawkins (Michael Ande) im Nachlass des verstorbenen Kapitäns Bill Bones (Dante Maggio) die Karte einer Insel, auf der vergrabene Schätze des Piraten Flint eingezeichnet sind. Zusammen mit Dr. David Livesey (Georges Riquier) und dem Friedensrichter John Trelawney (Jacques Dacqmine) macht sich Jim auf Schatzsuche. Auf ihrem Dreimaster „Hispaniola“ werden sie von dem freundlichen Schiffskoch John Silver (Ivor Dean), dem griesgrämigen Kapitän Alexander Smollet (Jacques Monod), dem Bootsmann Israel Hands (Jacques Godin) und einem guten Dutzend weiterer Seeleute begleitet.

Wegen der Schatzkarte war die grausame Bande des Piraten Flint lange hinter Bill Bones her. Während der Überfahrt nun entpuppt sich Schiffskoch Silver als „Der Einbeinige“, der Anführer dieser Piratenbande, und die restliche Besatzung als seine Piraten. Auf der Insel lernen Jim und seine Freunde Ben Gunn (Jean Saudray) kennen, der dort ausgesetzt worden war und kurz zuvor den Schatz gefunden hatte. Gemeinsam liefern sie sich Kämpfe mit den Piraten und gewinnen schließlich. Auf der Rückreise gelingt dem Gefangenen Silver mit einem Teil des Schatzes die Flucht, und er bleibt für immer verschwunden. Jim und seine Freunde kommen gesund und reich wieder zu Hause an.

Am letzten Tag der Dreharbeiten kam es zu einem schweren Unfall: Michael Ande stolperte auf der „Flucht“ vor den Seeräubern und stürzte in sein eigenes Messer. Er wurde lebensgefährlich verletzt und musste operiert werden.

Die Stimme des inzwischen gealterten Jim Hawkins war während des Vierteilers immer wieder als Ich-Erzähler aus dem Off zu hören. Diese Stimme gehörte Hellmut Lange. Eine Fortsetzung namens Die Rückkehr zur Schatzinsel lief 1987 in der ARD. Die Folgen hatten Spielfilmlänge und liefen nachmittags.

Die Simpsons

1991–1993 (ZDF); seit 1994 (Pro Sieben). US-Zeichentrick-Sitcom von Matt Groening („The Simpsons“; seit 1989).

Die Simpsons aus Springfield sind eine normale amerikanische Familie. Vater Homer Jay Simpson arbeitet in einem Atomkraftwerk, Mutter Marge ist Hausfrau. Sie haben drei Kinder: den zehnjährigen missratenen Sohn Bart, dessen intellektuelle jüngere Schwester Lisa und das ständig nuckelnde Baby Maggie. Homer, ein im Prinzip gutherziger, aber fauler und verfressener Dussel, ist übergewichtig und genau zwei Haare von einer Glatze entfernt. Marge trägt eine blaue Turmfrisur und verzweifelt regelmäßig an den infantilen Ideen ihres Gatten. Bart kommt ganz nach dem Vater, der ihn, wenn der Sohn es wieder übertrieben hat, kräftig würgt. Lisa spielt Saxophon, liebt Kultur und wünschte sich, dass jemand in der Familie sie versteht. Und Maggie ist möglicherweise hochbegabt, aber vorläufig ganz damit beschäftigt, auf Knien zu laufen und alle zwei Meter vornüber zu fallen. Ach ja, und alle sind gelb, wie auch fast alle anderen Figuren in der Serie.

Nebenan wohnt Familie Flanders, die so fromm ist, dass es selbst den Prediger Reverend Timothy Lovejoy nervt. Das Atomkraftwerk gehört dem skrupellosen Charles Montgomery „Monty“ Burns, für den der Homosexuelle Waylon Smithers als fähiger, aber unterwürfiger Assistent arbeitet. In der Bar von Moe Szyslak trifft sich Homer mit seinen Kollegen Lenny Lennard und Carl Carlson sowie dem freundlichen Alkoholiker Barney Gumble. Der Inder Apu Nahasapeemapetilon betreibt den Kwik-E-Mart und wird Vater von Achtlingen; Fat Tony, bürgerlich Anthony D’Amico, ist der örtliche Mafiachef. Polizeichef von Springfield ist der dicke Chief Wiggum, dessen zurückgebliebener Sohn Ralph ein Mitschüler von Lisa ist.

Bart geht mit seinem besten Freund Milhouse Van Houten in die Klasse von Edna Krabappel, die zeitweise ein Verhältnis mit Rektor Seymour Skinner hat, was dessen Mutter Agnes gar nicht gern sieht. Der Schotte Willie arbeitet als Hausmeister in der Schule, der Kiffer Otto fährt den Schulbus. Der größte Schläger ist Nelson Muntz, dessen schadenfrohes „Ha-ha“ über den Schulhof schallt. Die Zwillinge Patty und Selma Bouvier sind die beiden chronisch schlechtgelaunten Schwestern von Marge, die Homer auf den Tod nicht ausstehen können. Die Simpsons haben zwei Haustiere: den Hund Knecht Ruprecht und die Katze Schneeball I (bzw. später II). Barts Idol ist der jüdische Fernsehclown Krusty, dessen genialer, aber krimineller Partner Sideshow-Bob (später in der deutschen Synchronisation Tingeltangel-Bob genannt) die meiste Zeit im Gefängnis verbringt. Kent Brockman ist Nachrichtensprecher beim Lokalsender Channel 6.

Die Simpsons funktionieren einerseits wie eine klassische, aber gezeichnete Familien-Sitcom, andererseits sind sie voller popkultureller Anspielungen, selbstreferentieller Effekte, Parodien auf Politik, Prominente und das Fernsehen und cleverer Gesellschaftskritik. Fast nie haben die Geschichten eine platte Moral, im besten Fall sind sie verblüffend mehrdeutig und komplex. Es gibt kein gesellschaftliches oder kulturelles Thema, das die Bevölkerung Springfields nicht beschäftigen könnte. Es geht um Homosexualität, Krieg, den Internethype, Selbstjustiz, Football, Pflegenotstand, Auswüchse der Werbung, Umweltschutz, die Deutschen, Alltagsgeschichten um Liebe, Freundschaft und Beruf und immer wieder ums Fernsehen. Die Simpsons parodieren u. a. Akte X, M.A.S.H., Dallas, Die Unbestechlichen, Raumschiff Enterprise und Das Geheimnis von Twin Peaks. Die Lieblingsserie der Kinder ist „Itchy & Scratchy“, eine noch brutalere Variante von Tom und Jerry, die Bewohner des Altenheims wollen ohne Matlock nicht mehr leben, und Patty und Selma lieben MacGyver.

Ungezählte Prominente aus aller Welt hatten Gastauftritte bei den Simpsons und sprachen sich meistens selbst, darunter auch Rupert Murdoch, Besitzer des produzierenden Senders Fox, und der britische Premierminister Tony Blair. Der amerikanische Präsident George Bush sagte 1992: „Wir brauchen mehr Familien wie die Waltons und weniger wie die Simpsons„, was lange Kontroversen auslöste und ihn, natürlich, bald als unvorteilhafte Figur in der Serie auftauchen ließ.

Zu den Highlights gehört die Doppelfolge „Wer erschoss Mr. Burns?“ inklusive Cliffhanger am Ende der ersten Folge, die gleichzeitig das Ende der sechsten Staffel war; der Tod von Maude Flanders in der elften Staffel; eine Folge über Brasilien in Staffel 13, die im wahren Leben fast zu diplomatischen Verwicklungen führte; und das Coming-out von Patty Bouvier. Jede Folge beginnt damit, dass Bart einen anderen Satz zur Strafe dutzendfach auf eine Tafel schreiben muss; auch die letzte Szene des Vorspanns, in dem die Familie aus allen Richtungen auf ihr Sofa zuläuft, wird immer wieder variiert.

Die Simpsons starteten schon 1987 als kurze Cartoons innerhalb der Tracey Ullman Show und wurden zweieinhalb Jahre später zur eigenständigen Serie, die in den USA zur Primetime lief und die erste animierte Serie seit Familie Feuerstein war, die zu dieser Sendezeit ein Riesenerfolg wurde. Das ZDF, das die Serie für ein Kinderprogramm und den „nächsten ALF“ hielt, zeigte die ersten drei Staffeln im Vorabendprogramm am Freitag. Ab der vierten Staffel liefen Die Simpsons auf Pro Sieben, zunächst morgens oder nachts auf verschiedenen Sendeplätzen, später von Montag bis Freitag im Vorabendprogramm.

Einzelne Folgen wurden wegen angeblich jugendgefährdenden Inhalts nur im Nachtprogramm gezeigt. Inklusive aller Früh-, Nacht- und sonstigen Wiederholungen auf diversen Sendeplätzen zeigte Pro Sieben zeitweise bis zu 20 Folgen in einer Woche. Die elfte Staffel ab September 2000 lief erstmals zur Primetime, montags um 21.15 Uhr, im Doppelpack mit Matt Groenings neuer Serie Futurama. Obwohl Pro Sieben damit jahrelangen Forderungen von Fans nachkam, stellte sich kein ausreichender Erfolg ein. Nach eineinhalb Jahren wechselte die Serie zurück in den Vorabend. Neue Staffeln liefen seitdem mal samstags, mal sonntags. Die ProSieben-Ausstrahlung liegt in der Regel genau eine Staffel hinter der US-Ausstrahlung zurück.

Im Sommer 2007 lief weltweit der erste Simpsons-Kinofilm an, der nicht nur selbst ein großer Erfolg wurde, sondern auch die Quoten der Fernsehserie beflügelte. Die 19. Staffel hob ProSieben im Oktober 2008 wieder in die Primetime und zeigte montags ab 20.15 Uhr jeweils zwei Folgen. Jetzt war auch der Erfolg am Abend beachtlich. Trotzdem ging ProSieben ein Risiko ein und verlegte den Sendeplatz ein Jahr später erneut auf Dienstag um 20.15 Uhr als Konkurrenz zur übermächtigen RTL-Serie CSI: Miami. Eine Chance, diese Duell zu gewinnen, hatten die Simpsons nicht, doch zur allgemeinen Überraschung steigerten sie ihre Quoten im Vergleich zum Vorjahr sogar noch.

Zweifelhaft ist die Qualität der deutschen Synchronisation, für die Ivar Combrinck vierzehn Jahre lang verantwortlich war (Siegfried Rabe hatte die frühen Folgen für das ZDF übersetzt). Viele unverständliche Formulierungen lassen sich nicht mit den unvermeidlichen Übersetzungsschwierigkeiten erklären, sondern sind unerklärliche Fehler. Nicht untypisch ist dieser Dialog zwischen Bart und Homer: „You seem so damn sure.“ – „Do you think you can stop the casual swearing?“ – „Hell, yes!“. Im Deutschen wird daraus: „Du scheinst felsenfest davon überzeugt zu sein.“ – „Könntest du mit dem gelegentlichen Fluchen aufhören?“ – „Aber ja!“ Die deutschen Sprecher der Hauptrollen waren: Norbert Gastell (Homer), Elisabeth Volkmann (Marge), Sandra Schwittau (Bart), Sabine Bohlmann (Lisa). Bart wurde auch im US-Original von einer Frau gesprochen (Nancy Cartwright). Elisabeth Volkmann starb im Sommer 2006, und Marge wurde ab Mitte der 17. Staffel mit Anke Engelke neu besetzt. Wenige Wochen später starb auch Synchronautor Combrinck, und Matthias von Stegmann übernahm dessen Aufgaben.

Rund um die Serie ist ein grenzenloses Merchandising-Universum aufgebaut worden, und etliche Staffeln sind natürlich auf DVD erhältlich.